Redes nativas y biodiversas: relato de experiencias en extensión

Redes nativas e biodiversas: história de experiências de extensão

Native and biodiverse networks: report of extension experiences

María Cecilia Acosta

Facultad de Agronomía

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

cacosta@azul.faa.unicen.edu.ar

https://orcid.org/0000-0002-7712-9086

Marcos Rolando Pavón

Servicios generales del Rectorado

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

marcos.pavon@rec.unicen.edu.ar

https://orcid.org/0009-0001-4941-666X

María Luciana Alcaraz

Facultad de Agronomía

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

mlalcaraz@azul.faa.unicen.edu.ar

https://orcid.org/0000-0001-6543-9266

Sección: Extensión en movimiento

Recepción: 28/06/2024 Aceptación final: 31/07/2024

Para citación de este artículo: Acosta, M. C., Pavón, M. R. y Alcaraz, M. L. (2024). Redes nativas y biodiversas: relato de experiencias en extensión. Revista Masquedós, 9(12), 1-12. https://doi.org/10.58313/masquedos.2024.v9.n12.347

Resumen

La pérdida de especies vegetales nativas está estrechamente vinculada con la erosión de diversidad cultural de las comunidades rurales y urbanas. Ante esta problemática socio-ambiental que atraviesan las comunidades, la necesidad colectiva de buscar potenciales soluciones, construir vínculos con actores sociales clave (escuelas, barriadas, representantes de saberes populares, espacios de conservación, y universidad) y de respetar los ciclos de vida de los jardines nativos, es que se consolidaron dos proyectos de extensión en la ciudad de Azul (Provincia de Buenos Aires, Argentina). En este trabajo se presentan relatos y resultados de dos años de trabajo. Ambos proyectos estuvieron destinados a generar redes y vínculos de trabajos (inicialmente de manera local y luego regional) con el fin de reconocer, revalorizar, reproducir y cuidar la diversidad de plantas nativas (y sus servicios asociados) así como también planificar y crear espacios verdes biodiversos multipropósitos. Para su abordaje se plantearon cuatro etapas: 1) espacio de escucha y encuentro; 2) diagnóstico y planificación colectiva; 3) conformación de equipos y trabajos múltiples y paralelos; 4) evaluación colectiva. En este proceso se lograron consolidar diferentes equipos de trabajo, permitiendo que cada territorio (escuela, espacios abiertos, barrios, etc.) generara su propio jardín (diseño, selección de especies, distribución) y con ello su propia forma de expresar (identidad) su relación con las plantas nativas. En este sentido se crearon diferentes formas de comunicación de lo vivenciado (imágenes, videos, folletos, ferias, talleres, murales, danzas, etc.), con sus diferentes formas de acompañamiento, que respetaron las propias dinámicas, tiempos y objetivos particulares de cada grupo.

Palabras clave: jardines nativos; educación ambiental; barrios; saberes culturales; interdisciplinariedad.

Resumo

A perda de espécies de plantas nativas está intimamente ligada à erosão da diversidade cultural das comunidades rurais e urbanas. Diante deste problema socioambiental que as comunidades atravessam, surge a necessidade coletiva de buscar possíveis soluções, construir vínculos com os principais atores sociais (escolas, bairros, representantes do conhecimento popular, espaços de conservação e universidades), e de respeitar os ciclos de vida dos nativos jardins; é que foram consolidados dois projetos de extensão na cidade de Azul (Província de Buenos Aires, Argentina). Este trabalho apresenta histórias e resultados de dois anos de trabalho. Ambos os projetos pretenderam gerar redes e vínculos de trabalho (inicialmente local e depois regionalmente) para reconhecer, revalorizar, reproduzir e cuidar da diversidade de plantas nativas (e seus serviços associados), bem como planejar e criar espaços verdes polivalentes biodiversos. Foram propostas quatro etapas para sua abordagem: 1) espaço de escuta e encontro; 2) diagnóstico e planejamento coletivo; 3) formação de equipes e trabalhos múltiplos e paralelos; 4) avaliação coletiva. Neste processo consolidaram-se diferentes equipas de trabalho, permitindo a cada território (escola, espaços abertos, bairros, etc.) gerar o seu próprio jardim (desenho, seleção de espécies, distribuição) e com ele a sua própria forma de expressão (identidade). Sua relação com plantas nativas. Neste sentido, foram criadas diferentes formas de comunicação do vivido (imagens, vídeos, brochuras, feiras, oficinas, murais, danças, etc.), com as suas diferentes formas de acompanhamento, que respeitaram as dinâmicas, os tempos e os objetivos particulares do cada aglomerado.

Palavras-chave: jardins nativos; educação ambiental; bairros; conhecimento cultural; interdisciplinaridade.

Abstract

The loss of native plant species is closely linked to the erosion of cultural diversity in rural and urban communities. In response to this socio-environmental problem faced by communities, the collective need to seek potential solutions, building links with key social actors (schools, neighborhoods, representatives of popular knowledge, conservation spaces, and universities), and respecting the life cycles of native gardens; two extension projects were consolidated in the city of Azul (Province of Buenos Aires, Argentina). This work presents stories and results of two years of work. Both projects were intended to generate networks and work links (initially locally and then regionally) in order to recognize, revalue, reproduce and care for the diversity of native plants (and their associated services) as well as planning and creating multipurpose biodiverse green spaces. To address these matters, four stages were proposed: 1) a space for listening and meeting; 2) a diagnosis and collective planning; 3) the formation of teams and multiple and parallel works; 4) a collective evaluation. In this process, different work teams were consolidated, allowing each territory (school, open spaces, neighborhoods, etc.) to generate its own garden (design, selection of species, distribution) and with it its own way of expressing (identity) its relationship with native plants. In this sense, different forms of communication of the experience were created (images, videos, brochures, fairs, workshops, murals, dances, etc.), each of them with their different ways of accompaniment, which respected the dynamics, times and particular objectives of each group.

Keywords: native gardens; environmental education; neighborhoods; cultural knowledge; interdisciplinarity.

Introducción

El avance de la urbanización sobre espacios verdes, la conversión de ecosistemas naturales a tierras agrícolas, el aumento de la contaminación ambiental, el uso excesivo de agroquímicos y las invasiones biológicas recurrentes, entre otras, han puesto en peligro de extinción gran parte de la flora/fauna nativa (Haene, 2018). La pérdida de hábitat y fragmentación de los ecosistemas son las principales amenazas de la conservación de la biodiversidad en el planeta (Gandini et al., 2019), donde el territorio argentino en general y la región pampeana en particular, no escapan a esta realidad. Frente a esta problemática resulta necesario seguir generando prácticas colectivas que permitan contrarrestar los procesos de globalización que tienden a unificar, reducir y homogeneizar los espacios, generando problemáticas ambientales y sociales no deseadas (Bünzli, 2017).

Tanto en la zona serrana del sistema de Tandilia como en zonas urbanas, existe gran variedad de especies nativas relevadas que representan un amplio espectro de utilidades potenciales: ornamental, aromático, medicinal o comestible (Orfila y D’Alfonso, 1999; Valicenti et al., 2005; D’Alfonso y Scaramuzzino, 2018). Más allá de las bondades, servicios y utilidades/adaptabilidades de la flora nativa regional, estas especies presentan gran valor per se y son fundamentales como refugio de la fauna asociada. Sus flores y frutos atraen diversidad de mariposas, abejas, aves, que buscan alimento o lugares para aparearse (Eynard et al., 2020). Entre otras características, los espacios verdes brindan, además de estos bienes y servicios ambientales (Haene, 2018), aspectos fundamentales en materia de salud integral y mental (World Health Organization & Convention on Biological Diversity, 2015), ya que ponen en valor una oportunidad para conectar a las personas con la naturaleza, el respeto, la observación y el cuidado (Garrard et al., 2017).

En este último aspecto, desde los proyectos de restauración que incluyen la reintroducción de especies nativas (Society for Ecological Restoration [SER], 2004), se remarca la integración de los sistemas sociales, culturales y económicos, así como las necesidades y deseos de las poblaciones locales y/u originarias (Alexander et al., 2011). Ante esta situación, entre crítica y prometedora, resulta necesario reflexionar sobre la responsabilidad social y ambiental que tenemos las organizaciones en general y las universidades en particular (Vallaeys, 2016). Desde esta responsabilidad socio-ambiental, consideramos que las prácticas extensionistas son clave para poder construir posibles respuestas a la degradación del ambiente, la pérdida de biodiversidad y el desconocimiento de la comunidad de los múltiples servicios (beneficios) de las especies nativas. Estas prácticas las entendemos como un permanente acto de conocimiento recíproco y parte del proceso educativo que fomenta la acción de reconocimiento crítico de la realidad (Tomatis, 2017).

Es sabido que la pérdida de especies vegetales nativas se vincula, además, inevitablemente, con la difusión de los saberes populares característicos de cada comunidad (Bünzli, 2017). En territorios indígenas la Pachamama no es un recurso natural, sino que “es parte de nuestra sociabilidad, es parte de nuestra vida” (de Souza Santos, 2006 p. 21, citado en Medina y Tomassino, 2018). Poder recuperar, reconocer, revalorizar los saberes y sentires en relación con la naturaleza, en una sociedad de la inmediatez y el consumo, es un gran desafío; además de seguir superando visiones fragmentadas de las prácticas cotidianas donde no alcanza sólo con el trabajo interdisciplinario intrauniversidad (Acosta et al., 2019). Con esta impronta, la Educación Ambiental (EA) brinda herramientas para educar en el proceso de reencantamiento de la vida, para la reconstrucción y reapropiación del mundo y la naturaleza, que lleva consigo una deconstrucción del conocimiento disciplinario, simplificador y unitario (Leff, 2009). Se considera necesario y urgente la construcción de puentes entre la valorización de la vegetación nativa y el rescate y resignificación de otros conocimientos (Bünzli, 2017). Desde este enfoque, y revalorizando el paradigma de la extensión crítica, se coincide en que la función sustantiva de la universidad latinoamericana y caribeña implica, entre otras: reconocer que todas las personas pueden aprender y enseñar; promover procesos de co-producción de conocimientos (vinculando críticamente saberes diversos); crear diversas formas organizativas que aporten a superar problemáticas sociales; abordar de manera participativa e interdisciplinaria las distintas etapas de un trabajo conjunto (Erreguerena, 2020).

Ante esta situación de confirmación de la problemática socio-ambiental que atraviesan las comunidades, la necesidad colectiva de buscar potenciales soluciones, construir vínculos con actores sociales clave (escuelas, barriadas, representantes de saberes populares, espacios de conservación, y universidad) y respetar los tiempos de ciclo de vidas de los jardines nativos, es que se consolidaron dos proyectos de extensión: “Aulas verdes de nativas”[1] y “Jardines biodiversos”[2] . En este trabajo se presentan los relatos de resultados de dos años de trabajo, tanto en sus metodologías como alcances y evaluación. Ambos proyectos estuvieron destinados a generar redes y vínculos de trabajos (inicialmente de manera local y luego regional) destinados a reconocer, revalorizar, reproducir y cuidar la diversidad de plantas nativas (y sus servicios asociados) así como también planificar y crear espacios verdes biodiversos multipropósitos.

Metodología

Durante los dos proyectos se plantearon cuatro etapas:

1. Generación de espacios de escucha y encuentros iniciales. Se llevaron adelante mediante reuniones híbridas con todos los sectores participantes y estos estuvieron destinados a fomentar el intercambio, reconocimiento de los aportes individuales y colectivos. El eje transversal estuvo destinado a la puesta en común de los saberes sobre las plantas nativas en particular, y de su importancia social y cultural en general.

2. Elaboración de diagnóstico colectivo y propuesta de cada espacio e institución. Esta etapa se llevó adelante con encuentros planificados destinados a compartir demandas/expectativas/proyectos a la vez de contemplar posibilidades, facilidades, dificultades y potencialidad, entre otras. Durante los mismos se tomaron como punto de partida el diagnóstico colectivo del punto anterior, tanto de saberes, espacios y herramientas.

3. Conformación de equipos de trabajos múltiples y paralelos. Estos se conformaron de manera voluntaria y multidisciplinaria con el objetivo de desarrollar según las demandas de cada espacio/institución. Sobre las mismas se llevaron adelante una serie de encuentros formales (talleres) y no formales con sus objetivos particulares, los que se convirtieron en acciones concretas.

4. Etapa de evaluación. Se planteó la realización de un registro procesual en cada momento y una evaluación general teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos, plazos, nivel de impacto alcanzado, modificaciones realizadas y obstáculos presentados. En el mismo se recopiló la opinión de los destinatarios del proyecto, testimonios de estudiantes y materiales audiovisuales que den cuenta del proceso llevado adelante.

Resultados

Generación de espacios de escucha y encuentros iniciales

Durante el primer y segundo año participaron de manera consecutiva 7 instituciones de educación secundaria, algunas del sector rural, otras urbanas de gestión pública o privada (Figura 1). Con la misma frecuencia participaron el vivero local de plantas nativas (Raíces Pampa), los emprendimientos de cosmética natural (Equilibrándote, Alma nómade y Establecimiento Skua); el Jardín Maternal de la UNICEN (sede Azul), el espacio cultural (El Ase); 2 estudiantes de las carreras de Licenciatura de Tecnología de Alimentos (LTA) y 4 estudiantes del Profesorado en Ciencias Biológicas (PCB) de la Facultad de Agronomía (FAA). En cuanto a los docentes de la FAA participaron activamente 2 docentes de la cátedra Fisiología Vegetal (de las carreras del PCB e Ingeniería Agronómica-IA-), 1 de Dasonomía (de IA); 1 de Introducción a la Biología y 1 de Tecnología y calidad de productos vegetales aromáticos y medicinales (de LTA). Durante 2023 se suma el proyecto de extensión de Sendero Pampa de Tandil, el Bioparque la Máxima de Olavarría y una comisión barrial de Azul (Barrio Güemes).

Durante las primeras reuniones se dieron espacios para que cada institución /espacio/persona se presente y pudiera manifestar su relación con las plantas nativas, experiencias, expectativas, etc.

Figura 1. Encuentros híbridos iniciales durante febrero de 2022

En 2022 en las primeras reuniones la mayoría de las personas involucradas manifestaron la necesidad de conocer el significado de Plantas Nativas, sus alcances y limitaciones. La misma fue evacuada durante el primer encuentro. Durante esta primera instancia en 2023, la dinámica fue distinta, ya que muchas de las personas contaban con un camino recorrido de un año lo que facilitó el acompañamiento de las nuevas instituciones.

Tanto en 2022 como en 2023 durante la elaboración de los proyectos se sumaron instituciones que luego no lograron amalgamarse durante el transcurso de los mismos. Durante 2022 puntualmente fueron la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Azul y una ONG dedicada a la difusión del cuidado del ambiente; y durante 2023 fueron dos merenderos barriales. De manera similar muchas cátedras y espacios de la facultad que se habían sumado inicialmente, finalmente no participaron.

Elaboración de diagnóstico colectivo y propuesta de cada espacio e institución

Durante los dos años se pidió que cada espacio pudiera completar un registro de idea, expectativa o proyección dentro del proyecto. Luego durante los siguientes encuentros se trabajó sobre la socialización de los mismos y se planteó analizarlos desde facilidades, recursos, limitaciones.

Dentro de los mismos surgieron por un lado como necesidades colectivas talleres de formación (difusión) en torno a temáticas puntuales (en 2022 y 2023) y por otro la construcción de espacios verdes para cada institución interviniente (mayormente en 2022). En 2023 se sumaron proyectos propios de las instituciones que contemplaron características particulares de cada institución y que tuvieron como eje transversal las plantas nativas y sus múltiples usos.

Conformación de equipos y trabajos múltiples y paralelos

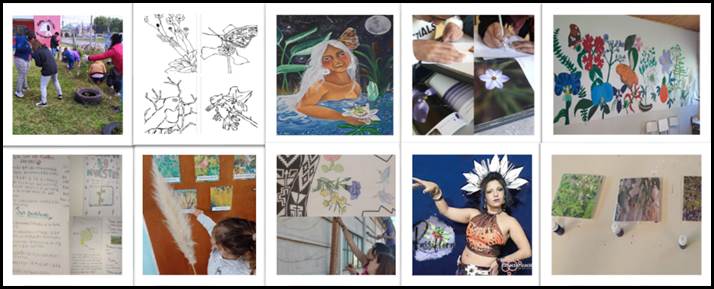

Por un lado, se llevaron adelante diversas actividades abiertas a toda la comunidad (a excepción de recorridas escolares) y organizadas por diferentes participantes, tanto en la facultad como en barrios, espacios abiertos o instituciones (Figura 2). Para todas se realizó una planificación y difusión previa, tanto por medios académicos, como medios de comunicación locales (radio y televisión) y redes sociales. En la mayoría de estos encuentros la cantidad de participantes nunca fue menor a 20, el público fue muy diverso y de todas las franjas etarias.

Figura 2. Collage de algunas actividades desarrolladas en 2022 y 2023

Los talleres fueron parte de la agenda anual de cada proyecto y durante los dos años se abordaron diferentes temáticas. A continuación se mencionan y entre paréntesis se aclaran los equipos de quienes las condujeron: técnicas de reproducción de especies arbóreas (Dasonomìa, FAA); técnicas de reproducción de especies herbáceas (Vivero local Raíces Pampas); técnicas de reproducción de aromáticas y medicinales (Establecimiento Skua y asignatura Tecnología y calidad de productos vegetales aromáticos y medicinales de la FAA); Plantas nativas: reconocer, revalorar y reproducir (estudiantes de Ing. Agr. y Prof. Cs Biológicas); Extractos vegetales, preparación de tinturas madres y cosmética natural (Equilibrándote, Alma nómade e integrante del proyecto con conocimientos en tinturas madres); acuarela al aire libre a modo de sketch mediante la observación de la flora nativa (Melina Nerea Oiz de Arte y Danza); Jardines como refugio de biodiversidad (Vivero local Raíces Pampas); mariposas de las Sierras de Tandilia (Ezequiel Nuñez Bustos, Museo Argentino de Ciencias Naturales); el lenguaje simbólico del Reino Vegetal: el cuerpo de la planta como reflejo de nuestro propio cuerpo (Establecimiento Skua); y cómo diseñar un Jardín para atraer Mariposas (estudiantes y docentes del PCB y La Mulita).

Las recorridas, en algunos casos, fueron destinadas también al público en general y, en otros, organizadas para las distintas instituciones educativas o grupos específicos. Se realizaron reconocimiento de plantas nativas en el campus de la Facultad de Agronomía; recolección de semillas; recorrido por el Jardín Botánico “Edgardo N. Orfila”; reconocimiento de plantas en el “Refugio Natural de Boca de las Sierras”, visitas guiadas para observaciones específicas de fauna y/o flora según interés educativo, ya sea de Educación Inicial, Primaria, Secundaria o Superior.

Las plantaciones y armado de jardines de plantas nativas y/o biodiversos se llevaron adelante en todos los espacios e instituciones participantes del proyecto. Durante 2022 se construyeron 10 jardines en total, principalmente en las escuelas participantes del proyecto, y en 2023 se realizó una plantación de árboles nativos en la costanera de la ciudad de Azul, surgida luego de una articulación con la comisión del Barrio Güemes de dicha ciudad y se realizaron 2 canteros nuevos. Asimismo, se continuó interviniendo en algunos de los canteros de 2022 con tareas de mantenimiento y/o reemplazo de alguna planta. Algunos canteros no se lograron sostener dado los recesos educativos.

Dentro de otras actividades de articulación con la comunidad, se llevó adelante un concurso fotográfico por redes sociales sobre la diversidad de seres vivos que habitan entre los sectores de plantas nativas del campus; se realizaron tres Jornadas del Día del Árbol: una en Azul en el Centro Cultural El Ase, otra en el Bioparque La Máxima de Olavarría, y otra en la Escuela de Educación Secundaria Nº 8 del Barrio Pedro Burgos de Azul.

Por otro lado, se acompañaron proyectos propios de cada institución (Figura 3). Por ejemplo, desde el Jardín Maternal Azul se elaboraron macetas recicladas con yerba mate como contenedoras de plantas nativas que obsequiaron a las familias; también realizaron múltiples actividades lúdicas y sensoriales que involucraron música y juegos para la identificación de las características de las plantas (colores, texturas, olores, interacciones). En la Escuela Primaria Mariano Moreno, el curso de 6to año participó en Feria de Ciencia y elaboraron folletos de difusión sobre información de plantas regionales con sus características y beneficios. En la Escuela de Educación Secundaria Nº 7 se trabajó sobre técnicas de dibujo de flora nativa y sus interacciones; fruto de ese proceso se elaboraron cuadernillos de dibujos para colorear; también elaboraron tintes naturales y murales; en la Escuela de Educación Secundaria 9- Extensión 2090 se trabajó con reproducción por semillas de plantas nativas, diseño y armado de un mural. En la Escuela de Educación Secundaria Nº 12 se puso en valor el invernáculo para el cultivo de plantas, en articulación de Artes Plásticas y Biología se realizó un mural con especies nativas que contenía información de cada especie vinculada por código QR. Al finalizar el año escolar se realizó la presentación del mural y del jardín biodiverso, contando la experiencia e interactuando con juegos sensoriales se invitaron a las familias y a integrantes del proyecto de extensión de la FAA.

En forma paralela se fueron gestando otras intervenciones: participación de la artista local Melina Nerea Oiz en show virtual de danza fusión con caracterización de personaje “passiflora” y presentación de la obra “Hija de la luna, madre del Callvú”, en el marco de muestra colectiva del IV encuentro de la cultura bonaerense; elaboraciones de murales representativos de la flora nativa y de productos como pines y pañuelos de la artista local Laura Roth.

Figura 3. Collage de diferentes actividades de proyectos de cada espacio y/o institución

Finalmente, la regionalidad se fue desarrollando de manera procesual y principalmente a partir de las interacciones en redes sociales. Como fruto de estas interacciones estudiantes de Profesorado en Ciencias Biológicas y de la Licenciatura en Tecnología de Alimentos llevaron adelante un proyecto de extensión estudiantil en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 de Laguna de los Padres en General Pueyrredon, que tuvo como finalidad intercambiar conocimientos sobre la flora autóctona de ese sector de Tandilia, sus interacciones con la fauna y algunas técnicas para su reproducción y su incorporación al diseño de jardines. También se articuló con otros espacios como el Bioparque La Máxima de Olavarría, el proyecto de extensión Sendero Pampa de Tandil y con el Ecoparque Alihuen de Balcarce- Mar del Plata.

Etapa de evaluación

Durante los dos años se lograron realizar registros fotográficos y fílmicos sistemáticos que resultaron ser fuente de evaluación en el tiempo, y registros de avances de cumplimiento de los objetivos. Respecto a la recopilación de los testimonios se lograron sistematizar al finalizar cada proyecto. En el mismo se recopiló la opinión de destinatarios del proyecto, testimonios de estudiantes y materiales audiovisuales (presentados en la jornada de extensión 2023[3]) que dan cuenta del proceso llevado adelante. Algunos de los testimonios sobre la participación en algunos de los dos proyectos fueron:

“Lo que más me gustó del proyecto, y que además admiro, es la capacidad de llegar a la comunidad, como se generó una red de intereses y aportes entre instituciones. No es nada fácil lograr eso y mucho más en ámbitos académicos dónde la especificidad suele reducir al público. En este caso se logró interés y participación. Rescato como cada quien se apropió del tema vinculándolo a sus saberes, la re- contextualización, sobre todo en el ámbito escolar (desde donde me tocó abordarlo).... En lo personal me atrapó muchísimo la morfología de las flores y mariposas para crear con ellas ilustraciones y futuros proyectos artesanales, fue una explosión de inspiración!!!!” (Melina Oiz, profesora de arte de la ESSN° 7, escuela de la base).

“(...)pude dictar numerosos talleres tanto en aula como a campo. En los mismos el intercambio de saberes fue muy fluido y siempre fue un ida y vuelta. Por momentos me pude alejar bastante de mi especialidad (árboles), adquiriendo nuevos conocimientos …. me nutrí de distintas experiencias al interactuar con personas de múltiples profesiones, edades, especialidades y lugares. Me sumergí de a poco en una enorme red, donde siempre aparecían nuevos contactos, alcanzando mucho más que nuestra localidad de Azul (por ejemplo Balcarce, Mar del plata, Tandíl, etc...) y disfrutando tanto al momento de aprender como al de enseñar. Por otro lado me sentí muy a gusto con la modalidad de enseñar empíricamente, y dejar en cada escuela, asociación o lugar que visitamos un pequeño jardín de distintas especies nativas (...).” (Germán Milione, docente de la FAA)

“ (...) tuve el placer de participar en dos talleres acompañando a diferentes personas. El primer taller … lo llevamos a cabo con una docente ya jubilada de la Facultad, volver a nutrirnos juntas y con los demás participantes en ese encuentro fue una experiencia muy grata y reconfortante. … nos quedamos asombradas por la gran convocatoria, muchas personas de la comunidad y docentes de la Facultad…. en el segundo ... Taller de Extractos Naturales, con el emprendimiento Alma Nomade, (también alumnos de FAA) y una persona integrante del proyecto idónea en la temática. también tuvo muy buena convocatoria, se acercaron …con gran interés, ganas de aprender e intercambiar múltiples miradas. Estoy muy agradecida de que se puedan generar estos espacios de intercambio y saber que hay interés sobre el uso responsable de las plantas aromáticas y medicinales.” (Laura Ottonello, docente de la FAA)

“La experiencia de ser parte del proyecto me dejó enseñanzas muy significativas que van más allá de las propias de la disciplina, aunque también me sirvió para reafirmar conocimientos. Por la metodología de este proyecto se pusieron en juego habilidades muy importantes como el trabajo en grupo, el compañerismo y la oralidad entre otros. En mi caso en particular que soy estudiante del profesorado en Ciencias Biológicas considero de un gran valor poner en práctica estas habilidades ya que están muy relacionadas con la labor docente, además que el intercambio producido en estos espacios deja más que en evidencia la importancia de la alfabetización científica, concepto más que resaltado a lo largo de toda la formación en la carrera antes mencionada”. (Lucas Ingratta, estudiante del PCB)

Reflexiones finales

La pérdida de especies vegetales nativas se vincula, inevitablemente, con la difusión de los saberes populares característicos de cada comunidad (Bünzli, 2017). Sin embargo, estos o su esencia pueden ser recuperados, o al menos puestos en valor, desde la oportunidad de ser repensados y revalorados de manera integral, multidisciplinaria y transversal. Algo similar a la ecología de saberes (de Sousa Santos citado por Medina y Tommasino, 2018) que se genera alrededor de ellos. Esto se pudo percibir en el desarrollo cotidiano de cada actividad de los proyectos de extensión. La multiactorialidad desplegada en este recorrido permitió evidenciar que, junto a las plantas y los jardines, se lograron generar redes de trabajo y personas, respetar los tiempos, formas y saberes, propios de cada territorio, disciplina y/o nivel educativo. Asimismo, el trabajo en particular que se logró hacer desde el arte nos permitió revalidar, recuperar y territorializar el respeto hacia la naturaleza, entendiendo que la cultura de cada lugar expresa sus propias formas de conocer y trabajar. Desde estas experiencias en el encuentro con otros y con los espacios verdes, creemos que fomentamos de alguna manera el ejercicio de la libertad y solidaridad.

Agradecimientos

A todo el equipo extensionista, a las instituciones/espacios/personas que participaron y en especial a las que nos permitieron realizar este trabajo: Vivero Raíces Pampas, Establecimiento Skúa, Alma Nómade, Equilibrándote, Centro Cultural El Ase, Bioparque La Máxima, Escuela Secundaria Nº 8, Escuela Secundaria N° 12, Jardín Maternal Azul, Escuela Primarias Mariano Moreno, Escuela Secundaria 9 - Extensión 2090, Escuela Secundaria Nº 7.

Referencias

Acosta M. C., Manfreda V., Alcaraz M. L. y M. Gandini. (2019). Caminos de extensión en Educación Secundaria y Superior: prácticas concretas, balance y reflexiones de docentes universitarios. Revista Masquedós, 4(4), 47-56. Secretaría de Extensión UNICEN. Tandil, Argentina. Recuperado a partir de https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/article/view/35

Alexander, S., Nelson, C., Aronson, J., Lamb, D. et al. (2011). Opportunities and challenges for ecological restoration within REDD+. Restoration Ecology, 19, 683-689. https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2011.00822.x

Bünzli, A. B. (2017). La revalorización de la vegetación nativa desde la escuela. Revista de Educación en Biología, 20(1), 87-98. https://doi.org/10.59524/2344-9225.v20.n1.22499

D´Alfonso, C. y Scaramuzzino, R. L. (2018). Plantas nativas silvestres potencialmente comestibles de ambientes rurales y urbanos del centro de Buenos Aires. Revista de la Asoc. Arg. de Horticultura (ASAHO), 37 (93), 5-22. ISSN de la edición on line 1851-9342. Recuperado a partir de: https://www.researchgate.net/publication/351734898_Plantas_nativas_silvestres_potencialmente_comestibles_de_ambientes_rurales_y_urbanos_del_centro_de_Buenos_Aires#fullTextFileContent

Erreguerena, F. (2020). Repolitizar los territorios. Reflexiones sobre los conceptos de territorio y poder en la extensión universitaria. Rev. ext. univ. [online], 13, 1-13. https://doi:10.14409/extension.2020.13.Jul-Dic.e0012

Eynard, C., Calviño, A., & Asworth, L. (2020). Cultivo de plantas nativas: propagación y viverismo de especies de Argentina central. Universidad Nacional de Córdoba. Colección: Ciencias naturales.

Gandini, M. L., Lara, B. D., Moreno, L. B., Cañibano, M. A., & Gandini, P. A. (2019). Trends in fragmentation and connectivity of Paspalum quadrifarium grasslands in the Buenos Aires province, Argentina. PeerJ, 7, e6450, 1-16 https://doi.org/10.7717/peerj.6450

Garrard, G. E., Williams, N. S. G., Jordan, L. M., Thomas, J. & Bekessy, S. A. (2017). Biodiversity Sensitive Urban Design. Conservation Letters, 1-9. https://doi.org/10.1111/conl.12411

Haene, E. (2018). Los jardines con plantas nativas aportan biodiversidad urbana. Estudio de caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Perspectivas: Revista Científica de la Universidad de Belgrano, 1(1), 219-238. Recuperado de: https://revistas.ub.edu.ar/index.php/Perspectivas/article/view/30

Leff, E. (2009). Complexidade, racionalidade ambiental e diálogo de saberes. Educação & Realidade, 34 (3), 17-24. Recuperado de: http://educa.fcc.org.br/pdf/rer/v34n03/v34n03a03.pdf

Medina, J.M. y Tommasino, H. (2018). Extensión crítica: Construcción de una universidad en contexto: sistematización de experiencias de gestión y territorio de la Universidad Nacional de Rosario. UNR Editora. Recuperado de: https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/adjuntos/extension_critica_construccion_de_una_universidad_en_contexto.pdf

Orfila, E. N. y D’Alfonso, C. O. (1999). Catálogo preliminar de la flora medicinal serrana de Azul (Provincia de Buenos Aires). Dominguezia, 15, 27-38. Recuperado de: https://www.dominguezia.org/volumen/articulos/1513.pdf

Society for Ecological Restoration. (2004). Grupo de Trabajo sobre ciencia y política. Principios de SER International sobre la restauración ecológica. www.ser.org y Tucson: Society for Ecological Restoration International. Recuperado de: https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/custompages/publications/SER_Primer/ser-primer-spanish.pdf

Tomatis, K. (2017). Teoría y praxis en la extensión universitaria. Una lectura desde el Mercosur. En Fronteras universitarias en el Mercosur: debates sobre la evaluación en prácticas en extensión / Santos, C. [et al.]. Universidad Nacional de Córdoba. Recuperado de: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/550300

Vallaeys, F. (2016). Introducción a la Responsabilidad Social Universitaria R.S.U. Ediciones Universidad Simón Bolívar. Barranquilla- Cucuta. Tomo 6. Colombia. Recuperado de: https://www.unisimon.edu.co/showimagen/showpdf/servicios/IntroduccionResponsabilidadSocialUniversitariaRSU.pdf

Valicenti R., Farina E., D’Alfonso C. y Scaramuzzino R. (2005). Caracterización fitosociológica de un pajonal serrano de Paspalum quadrifarium Lam. en Azul (Provincia de Buenos Aires). Revista Científica Agropecuaria (Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNER), 9,141-152. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Rosa-Scaramuzzino/publication/324260013_CARACTERIZACION_FITOSOCIOLOGICA_DE_UN_PAJONAL_SERRANO_DE_PASPALUM_QUADRIFARIUM_LAM_EN_AZUL_PROVINCIA_DE_BUENOS_AIRES/links/5ac79759aca272abdc5ce9f6/CARACTERIZACION-FITOSOCIOLOGICA-DE-UN-PAJONAL-SERRANO-DE-PASPALUM-QUADRIFARIUM-LAM-EN-AZUL-PROVINCIA-DE-BUENOS-AIRES.pdf

World Health Organization & Convention on Biological Diversity (2015). Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge review. Geneva: WHO Press, World Health Organization. Recuperado de: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/174012/9789241508537_eng.pdf

María Cecilia Acosta. Profesora en Cs. Biológicas (Facultad de Agronomía, UNICEN), Especialista y Magíster en Enseñanza de las Cs. Experimentales (Facultad de Ingeniería, UNICEN). Profesora Adjunta en Fisiología Vegetal de la FAA, UNICEN. Integrante del NACyT NUCEVA y del consejo consultivo del Jardín Botánico “Edgardo N. Orfila”. Directora del Vivero de Plantas Nativas de la FAA y del Departamento de Biología Aplicada. Docente, Investigadora y Extensionista.

Marcos Rolando Pavón. Técnico en Gestión Universitaria (Facultad de Ciencias Humanas UNICEN). Técnico Universitario en administración de empresas agropecuarias (Facultad de Agronomía, UNICEN). Diplomado en Producciones vegetales intensivas (FAA, UNICEN). Nodocente (Servicios generales del Rectorado), Miembro del consejo asesor del vivero de nativas y estudiante del Profesorado de Ciencias Biológicas (Facultad de Agronomía, UNICEN).

María Luciana Alcaraz. Licenciada en Biología con orientación Ecología (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata). Doctora en Ciencias Naturales (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata). Jefa de Trabajos Prácticos de Fisiología Vegetal y de Ecología General en la Facultad de Agronomía de la UNICEN. Miembro del consejo interno del NACyT NUCEVA de la FAA, UNICEN; miembro del consejo asesor de Trabajo Final del PCB; participante como directora y como integrante de los proyectos de extensión de plantas nativas; miembro participante del vivero de nativas de la FAA, UNICEN.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons “Atribución - No Comercial - Compartir Igual CC BY-NC-SA”