¿Por qué y cómo curricularizar la extensión en la educación superior? Experiencia en Cuba

Por que e como fazer a extensão curricular no ensino superior? Experiência em Cuba

Why and how to include outreach in higher education curricula.

Experience in Cuba

Adelainy Nuñez Pérez

Universidad de Pinar del Río

adelainynp@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8529-2633

Ana Caridad Veitia Acosta

Universidad de Pinar del Río

ana.veitia@upr.edu.cu

https://orcid.org/0000-0003-3133-5439

Teonila Álvarez Echevarría

Universidad de Pinar del Río

teonila.alvarez@upr.edu.cu

https://orcid.org/0000-0003-3691-5790

Beatríz Páez Rodríguez

Universidad de Pinar del Río

beatriz.paez@upr.edu.cu

https://orcid.org/0000-0003-2201-9565

Sección: Territorio y currícula

Recepción: 09/02/2024 Aceptación final: 27/06/2024

Para citación de este artículo: Nuñez Pérez, A., Veitia Acosta, A. C., Álvarez Echevarría, T. y Páez Rodríguez, B. (2024). ¿Por qué y cómo curricularizar la extensión en la educación superior? Experiencia en Cuba. Revista Masquedós, 9(12), 1-13. https://doi.org/10.58313/masquedos.2024.v9.n12.306

Resumen

Aprender y enseñar la extensión universitaria es un desafío del profesorado en las instituciones de educación superior. El reto se centra en asumir un currículo donde estén integrados los procesos de docencia, investigación y extensión. Múltiples autores abordan la necesidad de curricularizar la extensión en las universidades como expresión de la formación en múltiples contextos educativos a partir del intercambio de saberes académicos y populares, en el vínculo universidad-sociedad. Para ello se requiere de un currículo abierto, flexible e integrador, coherente con las necesidades sociales contemporáneas. Para la implementación de este proceso se precisan reformulaciones curriculares y pedagógicas donde se generen espacios para la integración de los procesos sustantivos universitarios, que concreten vínculos entre las instituciones de educación superior y su contexto comunitario, y que favorezcan en los estudiantes el desarrollo de valores, capacidades, competencias, así como una formación profesional más integral y cercana a la sociedad. La investigación se realizó entre 2019 y 2023 en las carreras pedagógicas de la Universidad de Pinar del Río. Se apoya en métodos teóricos y empíricos que permiten la aplicación de instrumentos para medir el estado del proceso de curricularización de la extensión universitaria en las universidades cubanas. El artículo tiene como objetivo presentar el diseño, implementación y evaluación de un modelo pedagógico para contribuir al desarrollo de la curricularización de la extensión en las universidades cubanas y su evaluación mediante el criterio de expertos.

Palabras clave: currículo universitario; curricularización de la extensión; extensión universitaria; instituciones de educación superior; modelo pedagógico; procesos sustantivos universitarios.

Resumo

Aprender e ensinar a extensão universitária é um desafio para os professores das instituições de ensino superior. O desafio centra-se em assumir um currículo onde os processos de ensino, investigação e extensão estejam integrados. Múltiplos autores abordam a necessidade de curricularização da extensão nas universidades como expressão de formação em múltiplos contextos educativos a partir da troca de saberes acadêmicos e populares, no vínculo universidade-sociedade. Isto requer um currículo aberto, flexível e integrador, coerente com as necessidades sociais contemporâneas. Para a implementação deste processo se precisam reformulações curriculares e pedagógicas onde se gerem espaços para a integração dos processos universitário substantivos, que estabeleçam vínculos entre las instiuições de ensino superior e o seu contexto comunitário, e que estimulem aos alunos ao desenvolvimento de valores, capacidades, competências, bem como a uma formação profissional mais abrangente e próxima para a sociedade. A pesquisa foi realizada entre 2019 e 2023 nos cursos pedagógicos da Universidade de Pinar del Río. Baseia-se em métodos teóricos e empíricos que permitem a aplicação de instrumentos para medir o estado do processo de curricularização da extensão universitária nas universidades cubanas. O artigo tem como objetivo apresentar a conceção, implementação e avaliação de um modelo pedagógico para contribuir para o desenvolvimento da curricularização de extensão nas universidades cubanas e a sua avaliação através de critérios especializados.

Palavras-chave: currículo universitário; curricularização de extensão; Extensão universitária; instituições de ensino superior; modelo pedagógico; processos substantivos universitários.

Abstract

Learning and teaching university extension is a challenge for teachers in higher education institutions. The challenge focuses on assuming a curriculum where the teaching, research, and extension processes are integrated. Many authors have addressed the need for including extension in university curricula as a way to reflect training in a variety of educational contexts from academic and popular knowledge exchange in the university-society linkage. This inclusion requires an open, flexible, and integrative curriculum, consistent with contemporary social needs. Implementing this process requires curricular and pedagogical reformulations where spaces are generated for the integration of substantive university processes which both forge links between higher education institutions and their community contexts and encourage students to develop values, skills, expertise, and a more comprehensive and closer-to-society professional training. This research was carried out between 2019 and 2023 in the pedagogical degrees at University of Pinar del Río. It is based on theoretical and empirical methods that allow for the application of instruments to measure the state of the extension inclusion process in Cuban university curricula. This work aims to present the design, implementation, and evaluation of a pedagogical model that contributes to developing the inclusion of extension in Cuban university curricula and its evaluation through experts’ criteria.

Keywords: university curriculum; extension curricularization; college extension; higher education institutions; pedagogical model; university substantive processes

Introducción

En los documentos normativos y programáticos de la educación superior en Cuba se defiende que la formación integral de los estudiantes universitarios se gestiona por medio de los componentes académicos, laboral, investigativo y extensionista, a partir de la unidad dialéctica que se crea entre los tres procesos sustantivos universitarios: docencia, investigación y extensión.

La extensión universitaria (EU) completa la función social de la universidad al promover la cultura en su más amplia acepción (González, 2002) por ser también un proceso formativo, integrador y sistémico que rebasa el contexto áulico. Sin embargo, persisten insuficiencias en la integración de esta con los procesos universitarios que conlleven a una pertinencia e impacto social, siendo necesaria una institucionalización de la extensión como función académica y el incremento de espacios para su instrumentación.

Es evidente la proliferación en la última década de investigaciones en los ámbitos nacionales e internacionales, en el área de la extensión universitaria, que potencian el perfeccionamiento de este proceso desde los diversos escenarios a partir de la puesta en práctica de estrategias, proyectos socio-comunitarios y acciones como mecanismos de desarrollo e intervención social de los estudiantes para complementar su formación profesional integra. Sin embargo, la formación extensionista se ha estudiado insuficientemente desde su inserción en el currículo propio.

La presente investigación se realizó en las carreras pedagógicas de la Universidad de Pinar del Río entre 2019 y 2023, donde los estudiantes manifestaron desconocimiento de los modos de actuación profesional para la resolución de problemas en las comunidades. Por otro lado, no se evidencia explícita e intencionadamente una preparación extensionista planificada, sistemática, que tribute a la formación profesional integral del estudiante y le permita actuar con responsabilidad social.

La situación descrita puso en evidencia un problema social expresado en la necesidad de una formación extensionista en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA), que conlleve a una formación profesional integral como demanda la sociedad cubana actual.

Con el uso de métodos teóricos y empíricos se construyeron fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, curriculares, didácticos, jurídicos y extensionistas para presentar un modelo pedagógico para la curricularización de la extensión en las carreras pedagógicas que permitieron fundamentar, representar y explicar las relaciones estructurales entre sus componentes, así como su estructuración e implementación en la práctica a partir de una estrategia pedagógica, constatándose su validez teórica a partir de la valoración por criterio de expertos y práctica, mediante un experimento pedagógico en su modalidad pre-experimental.

Mirada Latinoamericana a la teoría extensionista

La extensión universitaria es una función que colinda entro lo social y lo educativo, de ahí que surjan diversas posiciones y escenarios a la hora de asumir este proceso, que Tommasino y Cano (2016, p. 21) asumen como fronterizo y bifronte:

Fronterizo porque su desarrollo y conceptualización se ubica en un espacio de frontera entre lo universitario y lo “no universitario” (frontera que las experiencias de extensión a veces reafirman y a veces interpelan). Bifronte porque, fruto de este doble origen (hacia lo social y hacia lo educativo) la extensión es hablada y teorizada desde diferentes énfasis y lógicas.

Mientras tanto, Loustaunau y Rivero (2016) conciben la extensión universitaria no sólo como promoción cultural, sino como planeamiento y ejecución de diversas propuestas de integración/intervención social que se traducen en contribuciones significativas para la formación y el desarrollo científico-técnico, y que a su vez suponga un compromiso con el mejoramiento de la sociedad.

En las últimas décadas, en universidades latinoamericanas y de otras regiones del mundo, se ha fortalecido un modelo extensionista con enfoque dialógico, integrador, multidireccional, participativo, de intervención social y crítico, como bien lo sostienen autores como Levy-Carciente y Rodríguez (2010), Taborda (2010), Loustaunau y Rivero (2016) y González y Claudeville (2018), entre otros.

Este modelo tiene como esencia “la participación estudiantil en los programas de extensión como un aspecto central dentro de un proceso formativo académico integral, que lo puso en contacto con la realidad social de su entorno comunitario, regional y nacional” (González y Claudeville, 2018, p.141).

Alrededor de este nuevo modelo extensionista integrador, cuyo objetivo fundamental es la inserción de la extensión en el currículo, giran muchos análisis y debates académicos en las instituciones de educación superior (IES). Al respecto González y Claudeville, (2018, p.141) plantean:

Las universidades, a través de sus planes de estudio, están llamadas a crear valor social en el desempeño gerencial de sus estudiantes, para contribuir con la formación de un ciudadano integral, capaz de operacionalizar su desempeño profesional desde la visión responsable del desarrollo humano.

Por otra parte, Levy-Carciente y Rodríguez (2010) desde una visión teórica, ética, política y metodológica basada en la responsabilidad social, lo proponen como un proceso de intervención social que contiene diversas perspectivas sobre la articulación universidad-sociedad, de la misma manera que abordan los diversos argumentos que lo asumen como cambio social y el papel que juega esta función en la construcción de un aprendizaje a partir de las experiencias que el contacto con la sociedad permite y la formación integral que alcanzarían los estudiantes.

González (2016) expresa que “la extensión universitaria juega un papel fundamental en el logro de la formación profesional e integral del estudiante universitario, por ser la interfase que mejor permite ese vínculo universidad-sociedad” (p. 8); por lo que aún constituye un reto desarrollar prácticas que fomenten y perfeccionen la extensión universitaria vista desde su integración con la investigación y la formación y como proceso formativo per se.

Para llegar a esa formación profesional integral, las y los estudiantes deben tener, junto a su formación académica e investigativa, una formación extensionista que complemente y a la vez integren estos conocimientos profesionales e investigativos. Como proceso continuo, la formación extensionista promueve el desarrollo profesional con carácter integral, personalizado, desarrollador, contextual y dialógico, toda vez que promueve la interdisciplinaridad y las relaciones sistémicas para la apropiación de los conocimientos psicológicos, pedagógicos, científicos, culturales, didácticos y metodológicos, lo cual tributará en un desempeño profesional exitoso.

Al tomar como precedente esta afirmación, Rojas (2018, p.39) presenta la formación para la labor extensionista, asumida también como formación extensionista, como “las etapas a través de las cuales el estudiante universitario bajo la dirección del líder extensionista, se apropia los objetivos, contenidos, métodos, formas, medios y evaluación extensión universitaria, en estrecha relación con objeto profesión”, siendo estas etapas: familiarización, apropiación y consolidación.

Bejarano (2011) por otra parte, incita a cuestionarse qué modelos son viables para el desarrollo de una verdadera formación profesional integral en las y los estudiantes, cuando plantea la “necesidad de facilitar (…) herramientas metodológicas y espacios para la discusión-reflexión sobre el quehacer de la extensión universitaria y que además le permita desenvolverse adecuadamente en estas importantes actividades” (pp. 3-4).

Al respecto, Cano y Castro (2012) coinciden en la necesidad de cambios curriculares, la transformación sobre la visión del rol docente y la generación de nuevas formas de evaluación estudiantil en la cual esté implícita este proceso universitario. Tomando en cuenta estos elementos, Pérez de Maza (2016) reconoce tres modelos en los que se asume la extensión universitaria como un fenómeno educativo, siendo estos la bidireccionalidad, la dialogicidad y la integralidad, a los que después Tommassino (2021) añade el extensionismo crítico. Este último modelo enfatiza que los vínculos entre los procesos se dan para complementarse, potenciarse o fortalecerse, por lo que las relaciones dialógicas que se producen entre universidad-sociedad representan a la universidad como un sistema abierto y flexible en el que la docencia, la investigación y la extensión están permeadas unas por otras.

Se coloca a la docencia y a la investigación de cara a las comunidades, retroalimenta a la docencia de la interacción teoría-práctica que ejecuta el estudiante como una forma de aplicar y validar el conocimiento y la investigación y, por otra parte, se aproxima a la realidad al contrastar la teoría con la práctica (Pérez de Maza, 2011, p. 5).

El proceso formativo en contacto directo con la realidad social garantiza el desarrollo holístico de las y los estudiantes, es decir, el saber teórico (saber) con el saber práctico (saber hacer), tanto en el contexto laboral como en el social en general (saber ser), de allí que Barrantes et al. (2018) proponen salir más allá del aula, decisión esta que “impulsa a integrar en la estructura curricular espacios concretos de este tipo de aprendizaje y verlo como un componente de la enseñanza” (p. 81).

Desde esa perspectiva, la extensión universitaria debe ser parte de la metodología de la enseñanza universitaria, reconfigurándola como una función integradora

Que facilite que los productos y acciones de la docencia e investigación se correspondan con necesidades sentidas de las comunidades y viceversa, en un diálogo común de entendimiento e intercambio de saberes y experiencias, entre los diferentes actores sociales (Pérez de Maza, 2011, p. 23).

Algunos autores del área latinoamericana reconocen este proceso como curricularización de la extensión universitaria o integración de los procesos. Entre ellos se cita a Pérez de Maza (2016, 2018), Camilloni (2011, 2013, 2016, 2020), Menéndez (2013, 2015, 2017), Fiorda et al. (2016), Batista et al. (2016), De Michele y Giacomino (2018 y 2019), Abeledo y Menéndez (2018), Lonardi (2020) y Nuñez (2021), quienes lo conciben como un proceso en el que se recupera y actualiza el debate acerca de la función social de la universidad, concebida según Camilloni (2013) como:

posibilidad y responsabilidad, a través de la articulación entre docencia, investigación y extensión (…) para seguir construyendo el vínculo universidad-sociedad y contribuyendo al diseño de nuevos espacios de aprendizaje para los estudiantes en el marco de las experiencias concretas de la extensión universitaria (p.8).

Extensión y el currículo universitario

Para Núñez et al. (2006, p. 6) “las instituciones universitarias son organizaciones complejas, donde cualquier cambio que se desee, deberá plantearse desde dentro, pero sin olvidar sus impactos en todo el sistema universidad-sociedad”. Por tanto, el currículo debe enunciar la necesidad de formación de las y los profesionales de diversa índole en correspondencia con las demandas sociales, tanto nacionales, territoriales o locales. Así, Horruitiner (2009) declara que:

Es necesario incorporar a los planes y programas de estudio (…) aspectos más generales, propios de la actuación de un profesional de esta época como son los relacionados con la calidad, la gestión del conocimiento, el marketing, las habilidades de dirección y la gestión integral de proyectos (p.164).

Más adelante, este autor sugiere que la apropiada formación básica en los años iniciales de la carrera prepara al graduado para que pueda recibir en los años superiores, asignaturas -de conjunto con las asignaturas propias de su perfil profesional- relacionadas con necesidades específicas del territorio o la región donde realizará su actividad profesional.

Sin embargo, Horruitiner (2009) advierte que:

Aun cuando las universidades han dispuesto de cierta flexibilidad para introducir acciones de ese tipo, realmente este aspecto no ha sido materializado todavía al nivel requerido, en las distintas generaciones de planes de estudio y como consecuencia, dichos planes han tenido una tendencia a ser cerrados, tubulares, sin la posibilidad de salidas diferentes a partir de un mismo plan (p.165).

Incluir la extensión universitaria en el currículo de las carreras aporta a las universidades una renovación e innumerables oportunidades de expansión tanto para el pregrado como para el postgrado, así como nuevas relaciones para la propia extensión en su vínculo con los otros procesos sustantivos. A su vez, ofrece oportunidades para el trabajo colaborativo y sistemático, la identificación de temas relevantes de estudio y de intervención social:

La extensión se diferencia de otras actividades de la universidad en el medio social, caracteriza su papel dentro de la universidad resaltando su valor pedagógico (planteando su inserción en el currículo) y su vinculación con la función de investigación (con vocación interdisciplinaria), su carácter dialógico en relación a los interlocutores sociales, a la vez que contiene elementos orientadores para las políticas y acciones extensionistas (entre los cuales se incluye el de priorizar la atención a las problemáticas de los sectores “más postergados”) (Cano, 2014, p. 240).

Identificar estos rasgos en el currículo universitario exige que la EU ocupe, además de la docencia y la investigación, un lugar superior en el desarrollo del modelo del profesional. La multidimensionalidad del currículo permite la convergencia del conocimiento en los diferentes espacios educativos mediante la aplicación de “estrategias, la instrumentación didáctica, las experiencias y habilidades propias, los cambios y transformaciones tanto a nivel personal (profesor/estudiante) como institucional (escuela, universidad), propias de las regulaciones que establece el entorno” (Pérez de Maza, 2018, p. 89). Este enfoque multidimensional se debe caracterizar por ser transversal, inter y transdisciplinario, principios organizadores del currículo universitario, porque mediante ellos se proyecta la integralidad y se revela una práctica educativa interactiva entre el aula y el medio social y viceversa.

Entre los principales desafíos que tienen las universidades se encuentran la valoración académica de la extensión universitaria, ya que no dispone de indicadores puntuales y uniformes para su evaluación. Se tiende a asumir este proceso como una actividad extracurricular y externa, por lo que su concepción está fuera del diseño pedagógico y exceptuada del currículo; también por la falta de reconocimiento de actividades que se realizan en el entorno universitario como extensionistas.

Insertar contenidos extensionistas complementarios en la formación de pre y posgrado ha resultado espinoso ya que frecuentemente las actividades extensionistas han sido excluidas del currículo, de la docencia en los programas de estudios y de los proyectos de investigación formales. Por ello, la extensión universitaria debe formar parte del modelo del profesional y articularse en el plan de estudios, en las estructuras curriculares de cada carrera, donde la interacción con los diversos entornos se planifique desde el primer año de pregrado y transite por todos los niveles mediante ejes curriculares, programas y proyectos que oferte la universidad, que se vincule con el resto de los procesos sustantivos y conforme un perfil profesional integral desde la extensión crítica.

Modelo pedagógico para la curricularización de la extensión universitaria en las carreras pedagógicas

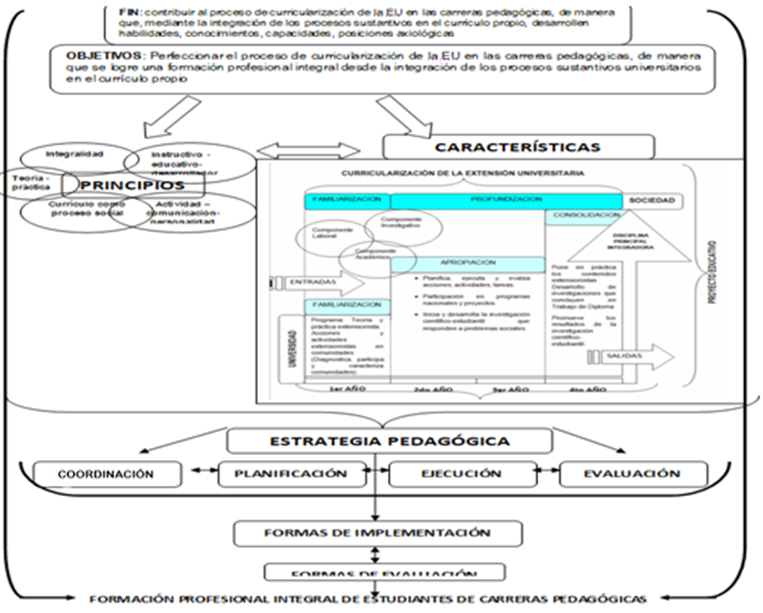

Se toma como referente lo planteado por Valle (2012) en alusión al modelo como resultado científico se considera que los componentes del modelo pedagógico son: fin y objetivos, principios, caracterización del objeto de investigación, estrategia (etapas, objetivos y acciones por etapas), formas de implementación y formas de evaluación del modelo.

Fin y objetivo del modelo pedagógico

El modelo pedagógico tiene como finalidad contribuir al proceso de curricularización de la EU en las carreras pedagógicas, de manera que, mediante la integración de los procesos sustantivos en el currículo propio, desarrollen habilidades, conocimientos, capacidades, posiciones axiológicas, que favorezca el diálogo entre los diversos actores y la sociedad desde una perspectiva crítica y comprometida con su rol profesional y tareas básicas, a partir de las correlaciones que se establecen entre las categorías didácticas.

Como objetivo se plantea: perfeccionar el proceso de curricularización de la EU en las carreras pedagógicas, de manera que se logre una formación profesional integral desde la integración de los procesos sustantivos universitarios en el currículo propio, por lo que constituyen categorías y conceptos esenciales: curricularización de la extensión universitaria; integración docencia-investigación-extensión; proceso formativo; formación extensionista; formación profesional integral; y Disciplina Principal Integradora.

Los principios del modelo pedagógico

Los principios poseen una función lógico-gnoseológica y práctica que rigen la actividad, actúan como elementos reguladores y normativos de la conducta, guiando las metas que se desean alcanzar a través de la actividad: transformar y crear lo nuevo desde su función axiológica. De modo que los principios que rigen el modelo pedagógico (figura 1) en cuestión son: integralidad; la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de la educación de la personalidad; la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad; el currículo como proceso social y la vinculación teoría y práctica.

La caracterización de la curricularización de la EU: relaciones

Se revelan y organizan los principales conceptos y regularidades de la curricularización de la EU, estableciendo las siguientes relaciones: (a) de jerarquización entre curricularización de la EU, integración de funciones y formación profesional integral; (b) de subordinación entre formación extensionista, curricularización de la EU y Disciplina Principal Integradora (DPI); (c) de complementación entre las dimensiones de la formación, del currículo y de la EU, así como la reconfiguración de roles entre actores universitarios, contextos educativos y actores sociales.

Figura 1. Modelo Pedagógico para la curricularización de la EU en las carreras pedagógicas.

Fuente: elaboración propia con base en Nuñez-Pérez (2021)

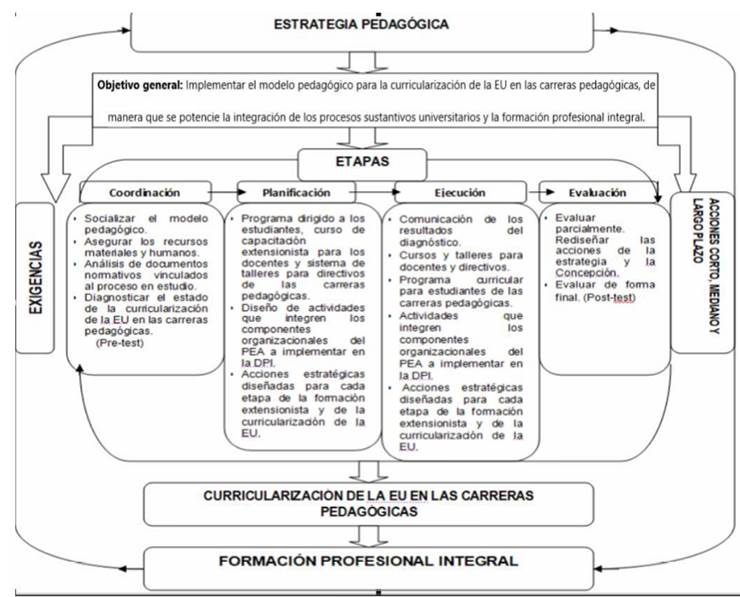

Estrategia pedagógica para la curricularización de la extensión en las carreras pedagógicas

La estrategia pedagógica para la curricularización de la EU en las carreras pedagógicas es un sistema de acciones dirigidas a intencionar y potenciar la formación extensionista, que en su puesta en práctica garanticen la integración de los componentes organizacionales del PEA en la DPI y con ello la formación profesional integral.

Objetivo general: implementar el modelo pedagógico para la curricularización de la EU en las carreras pedagógicas, de manera que se potencie la integración de los procesos sustantivos universitarios y la formación profesional integral.

Los principales actores de la estrategia pedagógica son las y los estudiantes y las y los profesoras/es universitarios, así como las y los miembros de la comunidad universitaria y otros actores de la comunidad extrauniversitaria. La estrategia para la implementación del modelo pedagógico se estructuró en cuatro etapas (Figura 2) en las cuales se ejecutan acciones a corto, mediano y largo plazo, que se argumentan a continuación:

Etapa I: Coordinación

Tiene como objetivo establecer las coordinaciones para realizar las acciones planificadas para cada etapa de la estrategia, de forma colaborativa entre las actores sociales y universitarios implicados. Se realizan acciones para socializar la necesidad de un modelo pedagógico para curricularizar la EU, para ellos se aseguran los recursos materiales y humanos necesarios y se constata la disposición para participar en las acciones correspondientes a la estrategia.

Etapa 2. Planificación

El objetivo de esta etapa es planificar un sistema de acciones que contribuya a la ejecución del proceso de curricularización de la EU en las carreras pedagógicas. Se diseñan los objetivos, recursos, vías, técnicas, acciones y posibles variantes a realizar para transformar el estado real en el estado deseado. En esta fase se decide con anticipación, de manera flexible y contextualizada, los contenidos extensionistas a impartir, las formas extensionistas a desarrollar, el momento, lugar, las técnicas, instrumentos, materiales a emplear y los sujetos que intervienen. Además, se estudian que contenidos de otras disciplinas se pueden integrar con los extensionistas, se diseñan actividades que integren los componentes organizacionales del PEA a implementar mediante la DPI.

Etapa 3. Ejecución

Esta etapa tiene como objetivo ejecutar el sistema de acciones para el proceso de curricularización de la EU en las carreras pedagógicas, proyectadas en la etapa de planificación. En un primer momento se pretende preparar las condiciones necesarias para la aplicación del sistema de acciones a partir de los resultados del diagnóstico. En un segundo momento se pretende ejecutar el sistema de actividades para la curricularización de la EU, diseñadas en la acción seis de la etapa de planificación de la estrategia pedagógica, a partir del empleo de técnicas de orientación y técnicas de dinámica grupal, dirigido por los profesores del Departamento de Extensión Universitaria y mediante el cual se decide incluir una asignatura de EU en el currículo propio.

Etapa 4. Evaluación

Esta etapa tiene como objetivo valorar la incidencia de las acciones realizadas, de manera que permita perfeccionar el modelo pedagógico.

La contribución teórica se da a partir de un modelo pedagógico que aporta relaciones dialécticas entre los principales constructos relacionados al objeto de estudio; plantea y describe las etapas por las que transita el proceso de curricularización de la extensión universitaria en la Disciplina Principal Integradora y la dinámica de participación e interacción de cada una de los actores universitarios y sociales, las cuales propician en el estudiante el desarrollo de un saber teórico (saber), un saber práctico (saber hacer) y un desempeño profesional pedagógico exitoso en el contexto laboral y social en general, así como un saber ser y convivir a partir del logro de la conjunción e interrelación de los procesos universitarios. La novedad científica radica en la concepción de un modelo pedagógico para la curricularización de la extensión universitaria en las carreras pedagógicas desde el currículo propio, a partir de la complementación de actividades extensionistas curriculares y extracurriculares en la Disciplina Principal Integradora (DPI), que favorezca la evaluación del desempeño extensionista, la responsabilidad social de los estudiantes y la integración de los procesos universitarios en los diferentes contextos.

La actualidad de la investigación está dada en que responde a la agenda de cambio y transformación en las universidades (UNESCO), Agenda 2030 en el Objetivo de desarrollo Sostenible 4.4 y a los propósitos y proyecciones del PNEU para la Educación Superior. Posibilita la concomitancia entre las exigencias que plantean el perfeccionamiento de la Educación Superior en Cuba, la curricularización de la extensión universitaria, la formación integral de profesionales desde la articulación investigación-formación-extensión y la relación teoría- práctica.

Figura 2. Esquema de la estrategia pedagógica

Fuente: elaboración propia con base en Nuñez-Pérez (2021)

Conclusiones

El modelo pedagógico en la universidad cubana actual no fundamenta de forma coherente la formación profesional integral, por lo que se elaboró un modelo pedagógico proyectivo basado en principios y relaciones que potencian una formación extensionista desde el currículo propio. Se sustenta en los fundamentos de las ciencias de la educación y de forma particular en las pedagógicas en correspondencia con el perfil del profesional, las relaciones entre la formación extensionista, curricularización de la extensión y la Disciplina Principal Integradora, los actores universitarios y sociales. De manera que, a partir del tránsito de las etapas durante el ciclo formativo, las y los estudiantes promuevan la cultura de la profesión, desde las dimensiones curricular y extracurricular, como expresión del carácter sistémico, contextualizado y cooperativo del proceso. La curricularización de la extensión se desarrolla por etapas que convergen naturalmente con la formación extensionista, y con el tránsito por años académicos de la Disciplina Principal Integradora, que vincula los componentes organizacionales del PEA, a la vez que potencia las relaciones inter, trans y multidisciplinarias. El modelo pedagógico se implementa desde 2019 a través de una estrategia conformada por un sistema de acciones que incluyeron la capacitación de actores universitarios y otras referidas a la formación extensionista de las y los estudiantes con resultados relevantes.

Referencias

Abeledo, C. y Menéndez, G. (2018). Integración extensión e investigación: ¿otra manera de construir conocimientos? Enfoques, políticas y prácticas desde la Universidad Nacional del Litoral. +E: Revista De Extensión Universitaria, 8(9), 96–110. https://doi.org/10.14409/extension.v8i9.Jul-Dic.7849

Barrantes, L., Valverde Marín, E. y Quezada Estrada, E. (2018) La integración de la extensión, la docencia y la investigación universitarias: el caso del Proyecto Team-UNA de la Sede Regional Brunca. Revista Universidad en Diálogo 8 (1), 73-84. http://dx.doi.org/10.15359/udre.8-1.5

Batista, A., González Aportela, O. y Ortiz Cárdenas, T. (2016). Curricularización de la extensión universitaria para la promoción de la salud en la Universidad de La Habana. Un acercamiento a su conceptualización y praxis. +E: Revista De Extensión Universitaria, 6(6), 112-119. https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/6319

Bejarano, C. (noviembre de 2011) Los actores de la Extensión Universitaria. Un Saber Hacer para la construcción de un enfoque CTS. En Integración Extensión, Docencia e Investigación para la inclusión y la cohesión social. Simposio llevado a cabo en el XI congreso iberoamericano de Extensión Universitaria, Santa Fé, Argentina.

Camilloni, A. (2011). La inclusión de la extensión en la formación de los estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral. +E: Revista De Extensión Universitaria, 1(1), 76–79. Santa Fe: Ediciones UNL.

Camilloni, A. (2013). La inclusión de la educación experiencial en el currículo universitario. En Menéndez, G. y otros, Integración, docencia y extensión. Otra forma de enseñar y aprender. https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/449/543

Camilloni, A. (2016). La evaluación en proyectos de extensión incluidos en el currículo universitario. Revista +E versión digital, (6), pp. 22-33. Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL. https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/6310

Camilloni., A. (2020). La integración de la participación de los estudiantes en proyectos de extensión como componente del currículo universitario. InterCambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior, 7(1), 13-29. Epub 01 de junio de 2020. https://dx.doi.org/10.2916/inter.7.1.3

Cano, A. y Castro, D. (2012). Análisis de los modelos pedagógicos en las prácticas educativas universitarias que integran la extensión a la formación curricular”, Informe de investigación, Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/38466/1/XI%20JICS_Cano_Castro.pdf

Cano, A. (2014) Extensión universitaria y alternativas pedagógicas en la Universidad Latinoamericana. En A. Basail y O. Contreras (coord.), La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México Memorias del 4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales (pp.232- 244). Tijuana, México: CESMECA-UNICACH.

De Michele, D. y Giacomino, M. (2018). Curricularización de la Extensión Universitaria. Primeras experiencias en la UNER (pp.97-117). En Los caminos de la extensión en la Universidad Argentina.

De Michele, D. y Giacomino, M. (2019). Antecedentes ancestrales de la extensión universitaria. La Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil. Revista Masquedós, 4(4), 07-14. Secretaría de Extensión UNICEN. Tandil, Argentina. https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/article/view/31

González, O y Claudeville, M.M. (2018) La naturaleza multidimensional, multidireccionar y académica de la extensión universitaria. En T de J. Pérez de Maza (Ed), Extensión universitaria. El debate necesario: Centenario de la Reforma de Córdoba 1918-2018. Ediciones del Vicerrectorado Académico. https://cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2018/05/OBRA-EXTENSIÓN-UNIVERSITARIA-EL-DEBATE-NECESARIO.-Marzo-2018-1.pdf

González, G. R. (2016). La extensión universitaria: promotora del cambio, la innovación y la transformación sociocultural. Presentado en la Conferencia Inaugural del XIII Taller Internacional de Extensión Universitaria. 10mo Congreso Internacional Universidad 2016. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661808

Fiorda, L., Sierra, F. y Garaño, I. (2016). La curricularización de la extensión Universitaria en la UNDAV: Una experiencia articulada con el Programa Territorio en Movimiento (SENAF). En Herrero D.E. y Dalmolin B. (Ed.) Diálogos extensionistas en el Mercosur: conferencias y debates de las V Jornadas de Extensión del Mercosur, pp. 103. http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/187

Horruitiner, P. (2009). La universidad cubana: el modelo de formación. En: Estrategias de aprendizaje en la universalización, Ciudad de La Habana: Editorial Universitaria. 225 p. http://200.14.48.35/repositorio-OMEKA/aa56d3a6-3985-4e26-9766-979876184ebc.pdf

Levy, S. y Rodríguez, M. (2010). La responsabilidad Social y la Universidad del Siglo XXI. En Guedes, V. (2010) Responsabilidad Social Empresarial. Visiones Complementarias. Venamcham. https://www.researchgate.net/publication/341295021_La_Responsabilidad_Social_y_la_Universidad_del_Siglo_XXI

Loustaunau, G. y Rivero, A. (2016). Desafíos de la curricularización de la extensión universitaria. Revista Masquedós, 1(1), 37–45. https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/article/view/4

Lonardi, L. I. (2020). Curricularización de la Extensión Universitaria: reflexiones y aprendizajes desde la perspectiva de los/las estudiantes. Perspectivas Revista De Ciencias Sociales, 5(9), 884–900. https://doi.org/10.35305/prcs.v0i9.195

Menéndez, G. (2013). Institucionalización de la extensión. Dimensiones de la extensión. En Alicia Camillioni et al (1013), Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y aprender, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, pp. 83-91.

Menéndez, G. (2015). La Extensión Universitaria: Aportes para la construcción de la Red De Observatorios Y Cátedras Abiertas y/o Libres. ULEU. Impreso en la Universidad Estatal Amazónica, UEA Ciudad del Puyo, República del Ecuador www.uea.edu.ec

Menéndez, G. (2017). Desarrollo y conceptualización de la extensión universitaria, https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/conceptualizacion_menendez.pdf

Núñez, J., Félix Montalvo, L., y Pérez Ones, I. (2006). La gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva universidad: una aproximación conceptual. Pedagogía Universitaria, 11(2), 31+. https://link.gale.com/apps/doc/A466940992/AONE?u=anon~ea109a22&sid=googleScholar&xid=fcc0a491

Nuñez, A. (2021, 12 de mayo). Conceptos y metodologías de la Extensión Universitaria. [Sesión de conferencia]. I Seminario Internacional Extensión Universitaria. UNCP. https://fb.watch/aGFrjL4t6c/

Pérez de Maza, T. de J. (2011). Extensión universitaria. Función organizadora de un currículum abierto [Tesis doctoral]. Recuperado de http://www.una.edu.ve/biblo

Pérez de Maza, T. de J. (2016). Actualización de la Extensión Universitaria desde una perspectiva compleja. Extensión En Red, (7), 47-62. Recuperado a partir de https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/extensionenred/article/view/3542

Pérez de Maza, T. de J. (2018). La socialización del conocimiento y de los saberes en la extensión universitaria. Extensión En Red, (8), e001. https://doi.org/10.24215/18529569e001

Rojas, A. (2018). Concepción pedagógica del proceso de formación del estudiante universitario para la labor extensionista. Estrategia en la Universidad de Pinar del Río. [Tesis de doctorado. Universidad de Pinar del Río]. http://upr.edu.cu/tesis

Taborda, P.E. (2010). La formación académica del estudiante extensionista desde el diseño curricular. Extensión en Red; Nro. 01. https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/extensionenred/article/view/47

Tommasino, H. (2021, 12 de mayo). Desafíos de la Extensión Universitaria en tiremos de crisis. [Sesión de conferencia]. I Seminario Internacional Extensión Universitaria. UNCP. https://fb.watch/aGFrjL4t6c/

Tommasino, H. y Cano, A. (2016). Modelos de extensión universitaria en las universidades latinoamericanas en el siglo XXI: tendencias y controversias. Universidades, (67),7-24. [Fecha de Consulta 17 de Enero de 2021]. ISSN: 0041-8935. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37344015003

Valle, A. D. (2012). La Investigación pedagógica. Otra Mirada. La Habana: Pueblo y Educación. https://dokumen.pub/la-investigacion-pedagogica-otra-mirada-alberto-d-valle-lima-9789591322630.html

Biografía de las autoras

Adelainy Nuñez Pérez. Licenciada en Educación (Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río), Máster en Educación y Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Pinar del Río (UPR), Profesora Titular del Departamento de Extensión Universitaria de la UPR. Autora y árbitro en revistas con temas relacionados a la gestión de la educación superior y a la extensión universitaria.

Ana Caridad Veitia Acosta. Licenciada en Psicología y Máster en Educación por la Universidad de Pinar del Río, Doctoranda en Educación por la Universidad de La Habana. Becaria Erasmus Plus en la Universidad de Cádiz. Profesora Asistente en el Departamento de Extensión Universitaria la UPR.

Teonila Álvarez Echevarría. Licenciada en Comunismo Científico y Máster en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río. Profesora Auxiliar y Ex directora del Departamento de Extensión Universitaria de la UPR.

Beatríz Páez Rodríguez. Licenciada en Historia (Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río), Máster y Doctora en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Pinar del Río, Profesora Titular de Pedagogía y Didáctica del Departamento de Formación Pedagógica General de la Universidad de Pinar del Río.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons “Atribución - No Comercial - Compartir Igual CC BY-NC-SA”