Wetlands and Fauna Project. Experiences, uses and the relationship of the islands community of Buenos Aires province with the local fauna

Projeto Zonas Húmidas e Fauna. Experiências, usos e relações da comunidade de ilhas da província de Buenos Aires com a fauna local

Paula Courtalon

Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

https://orcid.org/0009-0002-4010-6347

Gabriela Gerardo

Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

https://orcid.org/0009-0006-1452-5803

Sección: Extensión en movimiento

Recepción: 20/03/2024 Aceptación final: 22/10/2024

Para citación de este artículo: Courtalon, P. y Gerardo G. (2024). Proyecto Humedales y Fauna. Experiencias, usos y relación de la comunidad de islas de la provincia de Buenos Aires con la fauna local. Revista Masquedós, 9(12), 1-15. https://doi.org/10.58313/masquedos.2024.v9.n12.324

Resumen

El objetivo general de este trabajo es comunicar los resultados obtenidos en el territorio por el área de conservación del Proyecto Humedales y Fauna, a través de actividades que se orientaron a estudiar la presencia de fauna silvestre y sus usos en la zona de islas del partido bonaerense de Campana. Se implementaron entrevistas semiestructuradas a pobladores isleños locales. Dichas entrevistas fueron realizadas por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, voluntarios del área de conservación del proyecto. Esperamos que este trabajo aporte a que el proyecto sea conocido por más actores sociales, que permita visibilizar las necesidades de los pobladores locales en cuanto al uso de la fauna y, finalmente, a la articulación de estos usos con las legislaciones y planificaciones ambientales vigentes.

Palabras clave: Humedales; pobladores isleños; Río Paraná; uso de fauna de fauna silvestre.

Resumo

O objetivo geral deste trabalho é comunicar os resultados obtidos no território pela área de conservação do Projeto Zonas Húmidas e Fauna, por meio de atividades voltadas para o estudo da presença da fauna selvagem e seus usos na zona insular de la Festa Buenos Aires de Campana. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com residentes locais da ilha, conduzidas por alunos da licenciatura em Ciências Biológicas, voluntários da área de conservação do projeto. Espera-se que este trabalho contribua para a maior divulgação do projeto, tornando visíveis as necessidades dos moradores locais em relação ao uso da fauna, e, por fim, a articulação desses usos com a legislação vigente e o planejamento ambiental.

Palavras-chave: Zonas Úmidas; residentes da ilha; Rio Paraná; utilização da fauna silvestre.

Abstract

The general objective of this work is to communicate the results obtained in the field by the conservation area of the Wetlands and Fauna Project, through activities aimed at studying the presence of wild fauna and its uses in the island area of the Buenos Aires Party of Campana. Semi-structured interviews were conducted with local island residents, carried out by students from the Bachelor's degree in Biological Sciences, who volunteered in the project's conservation area. We hope that this work will help raise awareness of the project among more social actors, highlight the needs of local residents regarding the use of fauna, and ultimately foster the integration of these uses with current environmental legislation and planning.

Keywords: Wetlands; island residents; Paraná River; use of wildlife fauna.

Introducción

Desde la perspectiva de extensión universitaria se promueve entre los distintos actores involucrados (universitarios y no universitarios) la construcción del proyecto, la definición de las “necesidades” o “problemática” y la generación de acuerdos, con miras a la intervención. A esto le llamamos construcción de la demanda (CSEAM 2015).

La construcción de la demanda se elabora, reconstruye y ajusta durante el transcurso del proyecto. A pesar de ello, el “momento inicial” es una etapa crucial: puede partir de diferentes situaciones, una de ellas es que la necesidad es detectada por el equipo universitario y este realiza una oferta de trabajo al grupo, organización o institución. En este contexto, detectamos que, dado nuestro trabajo como biólogos especialistas en ecología (puntualmente con fauna silvestre en humedales), podemos enriquecer el vínculo que ya poseen los distintos actores sociales (pobladores locales, docentes, alumnos, no docentes, visitantes del área) con la fauna nativa de su entorno. En el caso de los pobladores locales que cazan y pescan en el área de estudio, a través de los talleres es posible trabajar con ellos la importancia de la conservación de la fauna nativa y su correcto uso como recurso fauna. Se entiende el término recurso fauna como aquel que hace referencia al uso sustentable de la fauna para alimentación, adorno, y/o medicinal (Quintana et al., 1992; Monroy-Vilchis et al., 2008).

Estamos convencidos de que podemos actuar como nexo entre los pobladores locales y los organismos que llevan adelante la gestión de los humedales cercanos a las áreas de nuestro estudio. En el caso de docentes y alumnos de las escuelas de dicha área, trabajamos contenidos desde la ciencia de los científicos al aula de las escuelas de primaria, jardín y secundaria a través de la realización de actividades de sensibilización ambiental relacionadas con la protección y conservación de las especies de fauna nativa, y también de ambientes de los humedales de las zonas próximas a las instituciones educativas.

El Proyecto "Humedales y Fauna" es un proyecto de extensión universitaria que está integrado por docentes investigadores y alumnos de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina[1]. Aborda las problemáticas de conservación de la fauna silvestre, en especial dentro del grupo de vertebrados, que habitan ecosistemas de humedales en áreas protegidas y silvestres de la Ecorregión Pampeana y Delta e Islas del Paraná en Argentina.

Dentro del área de conservación del proyecto una herramienta que ha sido de gran utilidad para evaluar el estado del uso de fauna silvestre en los humedales es la realización de entrevistas semiestructuradas. Los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas que participan del proyecto son los que implementan las entrevistas en el territorio, los talleres con los pobladores locales, analizan las entrevistas y participan en conjunto con docentes e investigadores en el análisis de los datos y su comunicación a la comunidad educativa, científica y el público en general. En los talleres con los pobladores, se realizan las devoluciones de los resultados de las entrevistas, se muestran las imágenes del proceso y se hace fundamentalmente una devolución a la comunidad, de manera de compartir los saberes construidos en conjunto.

Este tipo de entrevistas son aquellas en las que el entrevistador crea con anticipación las preguntas, pero posee la libertad de alterar el orden de estas, sin olvidar los objetivos de la investigación. A la vez busca construir un cuadro acerca de uno o varios puntos de interés. También permite documentar el conocimiento ecológico tradicional, dirigir las discusiones en la medida necesaria para cubrir temas específicos más a fondo, discutir y describir puntos de vista de los temas y establecer conexiones basadas en dichos puntos de vista más allá de las preguntas redactadas de antemano por el investigador (Abba y Cassini, 2010). Para asignar un uso cualitativo a las especies mencionadas se consideraron categorías establecidas de uso (i.e., alimento, adorno, medicinal, comercio, mascota), qué partes se usan y con qué frecuencia y en qué época del año (Monroy-Vilchis et al. 2008; Tejada et al. 2006). Las referencias al uso que los pobladores locales realizan de la fauna silvestre pueden ser dilucidadas también a través de las respuestas abiertas de las entrevistas semiestructuradas, ya que gracias a nuestros patrones culturales estructuramos nuestros conocimientos y percepciones de forma individual y colectiva, lo que determinará los cursos de acción y las decisiones tomadas hacia la fauna (Navarro, 2005).

En Argentina aún son escasos los trabajos que analizan el uso de la fauna por las comunidades rurales (Pautasso, 2003; Vilá, 2014; Manzano-García y Martínez, 2017; Tamburini y Cáceres 2017; Álvarez y Heider 2019) y más escaso aún por comunidades del delta del Paraná en la provincia de Buenos Aires (Quintana et al., 1992; Cruz y Courtalon, 2017; Cassini et al., 2019 y Courtalon et al., 2019).

Los humedales son aquellas áreas inundadas o saturadas a una frecuencia tal que pueden soportar, y que normalmente soportan, plantas adaptadas a dichas condiciones (Brinson, 1993). En la Argentina, en particular, más del 21% de la superficie involucra a estos ecosistemas, los cuales abarcan una amplia variedad de tipos diferentes (Benzaquen et al., 2013). Los humedales proveen numerosos bienes y servicios a la comunidad que dependen del mantenimiento de las funciones ecosistémicas de los mismos, relacionadas con aspectos de la biodiversidad y de los procesos que ocurren en los humedales (Kandus et al., 2010).

En la zona noreste de la provincia de Buenos Aires el área continental se encuentra incluida en la Ecorregión pampeana y el área de islas en la porción del Bajo Delta, de la Ecorregión Delta e Islas del Paraná. Uno de los partidos de la Zona Noreste de la provincia de Buenos Aires es el de Campana donde, en su porción continental e insular, puede observarse que coexisten una diversidad de contextos sociales, manifestados a través de sus actores: los pobladores locales que realizan caza y pesca de subsistencia, y aquellos que residen durante todo el año en el Partido, pero no cazan ni pescan. Particularmente, en la zona de islas existe una dinámica similar a otras localidades del bajo delta insular del río Paraná. La principal actividad productiva es la forestal, mediante el cultivo de sauces (Salixsp.) y álamos (Populussp.) (Salicáceas). Esta actividad coexiste con la economía de subsistencia (Galafassi, 2011) que se caracteriza por una organización en asentamientos con baja densidad poblacional y baja concentración, de escaso desarrollo, que se limitan a la caza, pesca y recolección de especies de la flora y fauna silvestre como junco (Schoenoplectuscalifornicus) y coipo (M. coypus), principalmente a lo largo de todo el año, estando directamente relacionados y condicionados por la productividad natural del ecosistema y la variabilidad de sus condiciones. Estas actividades productivas son llevadas a cabo por productores independientes, en general no propietarios de las tierras que ocupan y que trabajan, en donde la organización del proceso productivo está centrada en el grupo doméstico (Rosato, 1988).

El objetivo general de este trabajo es comunicar los resultados obtenidos en el territorio a través del área de conservación del Programa Humedales y Fauna, en actividades que se orientaban a estudiar la presencia de fauna silvestre y sus usos en la zona de islas del partido bonaerense de Campana, mediante la implementación de entrevistas semiestructuradas a pobladores isleños locales. Dichas entrevistas fueron realizadas por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, voluntarios del área de conservación del proyecto. Los objetivos específicos son: a) describir a los participantes del estudio a través de sus características sociodemográficas, b) indagar los usos y categorías de uso de las especies de fauna silvestre en el área de estudio.

Materiales y métodos

El diseño de un proyecto no es sólo la formulación de un plan de acción, es también la propuesta de inicio de un proceso del que no puede anticiparse totalmente su alcance. En el caso de los proyectos de extensión este aspecto es especialmente relevante en tanto es una práctica reflexiva. La interacción que establece el trabajo de campo de un proceso de investigación o de extensión “la reflexividad de cada una de las partes (el interviniente y el intervenido) deja de operar independientemente, y esto ocurre por más que cada uno lleve consigo su propio mundo social y su condicionamiento histórico”. Es entonces que se alude a la reflexividad desde un enfoque relacional, no a partir de mundos sociales separados, sino como un nuevo mundo social que incluye a ambos interlocutores y que se produce a partir de la práctica de ese diálogo (Guber, 2005).

Freire (2005) sostiene que el diálogo adquiere significado porque los participantes no sólo mantienen su identidad, sino que la defienden y, de este modo, crecen juntos. Por lo tanto, el diálogo no nivela ni reduce a uno frente al otro. Tampoco es un favor que uno le hace al otro, ni una táctica envolvente para confundir. Al contrario, implica un respeto fundamental entre los sujetos involucrados, respeto que el autoritarismo rompe o impide que se forme.

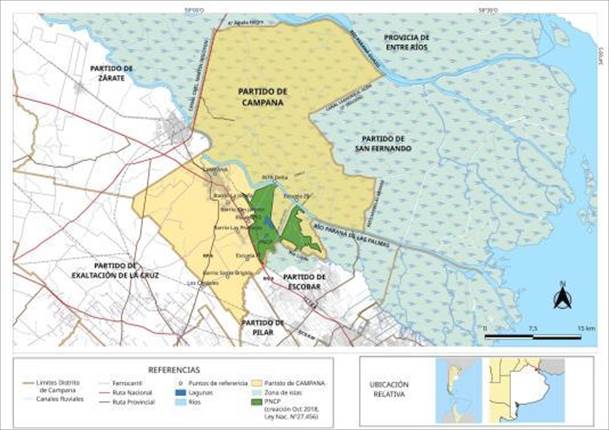

Nuestras áreas de estudio se ubican en el Partido de Campana, el cual se encuentra en la provincia de Buenos Aires, 75 km al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional N° 9 (Fig.1). En Campana está el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (PNCP). El área insular está enmarcada en el Bajo Delta que constituye la zona más austral de la región del delta del Río Paraná y es un extenso mosaico de humedales ubicado en la porción terminal de la Cuenca del Paraná (Bó et al., 2004).

Figura 1. Partido de Campana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Límites del área continental y área insular

Fuente: Proyecto Humedales y Fauna. Elaboración Gabriela Gerardo

En el área de estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas. Los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas que participan del proyecto son los que implementan las entrevistas en el territorio. A cada entrevistado se le explicó con antelación que las entrevistas se iban a realizar en el marco de un proyecto de extensión universitaria de la UBA, que iba a tratar sobre el uso de fauna silvestre. Se pidió su consentimiento y además se le dio la opción de responder de forma anónima.

En el área insular se realizaron entrevistas en 2017 (Fig. 2 y 3), en dos contextos diferentes: primero en el festejo del 82° aniversario del “Día de los Isleños” (Fig. 3a) (dichas entrevistas las implementaron los integrantes del proyecto Humedales y Fauna) (Fig. 3b y 3c). En el segundo contexto las entrevistas fueron autocompletadas por cada grupo familiar de la comunidad educativa del Paraje La Granja (río Paraná de las Palmas Km. 81. Campana. Buenos Aires). Esta comunidad educativa está conformada por el Jardín de Infantes Nº 904 “Francisco Buiatti” y la Escuela de Educación Primaria Nº 26 “Paula Albarracín de Sarmiento” (Fig. 4). El Paraje La Granja, se asienta sobre la unidad ambiental de pajonales y bosques de las islas Deltaicas que se encuentra incluida en la Ecorregión delta e islas del Paraná (Kandus et al., 2006) (Fig.2). Estas escuelas son de islas, no rurales, dado que tienen problemáticas distintas, el transporte es casi exclusivamente a través del agua con distinto tipo de embarcaciones, la más común es la lancha comunitaria; la energía eléctrica, al igual que las conexiones de telefonía e internet, son inestables e intermitentes, por todo lo cual el aislamiento es mucho mayor que en otros contextos territoriales (DGCyE. 2006).

Figura 2. Detalle del área de estudio en zona de islas (Puntos de referencia). Parque Nacional Ciervo de las Pantanos (PNCP)

Fuente: Proyecto Humedales y Fauna. Elaboración Gabriela Gerardo

Figura 3. Festejo del Día del Isleño. a) Realización de entrevistas, b) Predio en donde se realizó el evento y c) Evento musical realizado como parte de los festejos

Fuente: Proyecto Humedales y Fauna

Figura 4. a) Escuela de Educación Primaria Nº 26 “Paula Albarracín de Sarmiento”. b) Jardín de Infantes Nº 904 “Francisco Buiatti”

Fuente: Proyecto Humedales y Fauna

Dado que es difícil la accesibilidad a hogares de los isleños, para la comunidad educativa del Paraje La Granja se diseñó, en conjunto con los docentes y autoridades de la escuela primaria y el jardín, una entrevista pensada para ser autocompletada por el grupo familiar que la recibía. Las entrevistas fueron entregadas en mano a cada grupo familiar a la mañana cuando la lancha colectivo retiraba a cada estudiante de su casa (Fig.2), para que fuera completada por la familia durante el día y cuando el transporte regresara con los estudiantes, luego de la jornada escolar a sus casas, las entrevistas eran recibidas por los integrantes del proyecto (Fig. 5a, 5b, 5c y 5d).

Figura 5. Entrega de las entrevistas. a) Recepción de entrevistas en domicilio de poblador local, b) Vivienda de poblador local, c) Ubicación de vivienda de poblador local a la vera del río, d) Pobladores locales y e) Taller de devolución de las entrevistas en el comedor de la Escuela de Educación Primaria 26

Fuente: Proyecto Humedales y Fauna

En estas entrevistas se indagó sobre la dirección/ubicación donde reside el grupo familiar; qué especies reconoce que están presentes en la zona (marcar con una x bajo los dibujos de coipo (M. coypus), carpincho (H. hydrochaeris), lobito de río (Lontralongicaudis), ciervo de los pantanos (Blastocerusdichotomus) y yarará (Bothropsalternatus); reconoce otros animales, ¿cuáles? ¿Puede escribir su nombre o dibujarlos?; ¿Para qué se usan las especies en la zona?; ¿Quiere contarnos algo más relacionado con la fauna de la zona? Esta última pregunta, permitió dialogar de manera más abierta y empezar a conocer las ideas previas que los pobladores locales tenían sobre la fauna local en su entorno natural. Menos las respuestas de dirección/ubicación, el resto de las variables se expresan como porcentaje (%) de referencia. Este porcentaje se entiende como la cantidad de veces que los entrevistados enuncian la variable en estudio. Las variables indagadas a través de las entrevistas realizadas también en la isla, pero en el marco del día del isleño fueron: sociodemográficas (edad, sexo, localidad, ocupación); especies que se usan; especies que se usaron; frecuencia de uso, época del año, categorías de uso. Menos las variables demográficas, el resto de las variables se expresan como porcentaje (%) de referencia.

Resultados

Se realizaron un total de 40 entrevistas en el área de islas. Los estudiantes y docentes-investigadores de la FCEN que participan del proyecto, realizaron las bases de datos, que posteriormente fueron analizadas por las autoras de este manuscrito. Los resultados del análisis de las entrevistas fueron comunicados a la comunidad educativa del Paraje La Granja a través de un taller abierto a toda la comunidad el cual se realizó en el comedor de la EEP N°26 (Fig. 5e).

Descripción sociodemográfica de la comunidad

Del total de 40 entrevistas: a) 18 corresponden al Día del Isleño del año 2017 y b) 22 corresponden a la comunidad educativa del Paraje La Granja (Tabla 1).

Tabla 1. Datos Sociodemográficos del área insular. N= 40 entrevistas. (A) día del isleño 2017 y (B) comunidad educativa del Paraje La Granja (Río Paraná de las Palmas km.81. Campana. Buenos Aires) pertenecientes al Jardín de Infantes N° 904 “Francisco Buiatti” y la Escuela de Educación Primaria Nº 26 “Paula Albarracín de Sarmiento”

|

A |

||||

|

Entrevista Nº |

Sexo |

Edad |

Ocupación |

Localidad/Barrio donde vive actualmente. |

|

1 |

Femenino |

30 |

Ama de casa |

Carabelas |

|

2 |

Masculino |

52 |

Forestal |

Arroyo pacífico San Fernando |

|

3 |

Masculino |

22 |

Empleado forestal |

Canal las Praderas |

|

4 |

Masculino |

36 |

Peón |

Carabelas |

|

5 |

Masculino |

52 |

Apicultor, ingeniero, empresario |

San Miguel |

|

6 |

Femenino |

67 |

Jubilada, proyecto isleños unidos |

Canal Ale km 8,5. Quinta Nueva Casablanca |

|

7 |

Femenino |

38 |

Emprendedora |

Tigre, islas río Carapachay 1ª Sección |

|

8 |

Femenino |

36 |

Ama de casa, limpieza. Elaboración de dulces y conservas |

Tigre - Islas río Carapachay |

|

9 |

Femenino |

30 |

Producción de dulces y conservas/ subtitulado de películas y series para cable. |

Tigre - Islas río Carapachay |

|

10 |

Femenino |

43 |

Ama de casa y jornalera |

Arroyo pacífico San Fernando |

|

11 |

Femenino |

32 |

Ama de casa |

Río Paraná Mini |

|

12 |

Masculino |

26 |

Empleado |

Río Carabelas al lado de la escuela. |

|

13 |

Masculino |

42 |

Empleado |

Río Carabelas |

|

14 |

Femenino |

28 |

Empleada administrativa |

Los Cardales |

|

15 |

Masculino |

53 |

Policía |

Trabaja en Canal Yrigoyen - Dto. de islas |

|

16 |

Masculino |

52 |

Policía de islas |

Pilar - Trabaja en el Delta |

|

17 |

Femenino |

44 |

Docente |

Islas Tigre |

|

18 |

Femenino |

42 |

Docente |

1° Sección Tigre - Tres Bocas |

|

B |

|

|

Entrevista Nº |

Localidad/Barrio donde vive actualmente |

|

1 |

Arroyo Las Piedras |

|

2 |

-- |

|

3 |

Canal Zorrilla km 81 |

|

4 |

Campana |

|

5 |

Cerca del gasoducto (puerto de escobar) |

|

6 |

Canal 6 |

|

7 |

Arroyo Canal |

|

8 |

Canal 6 |

|

9 |

Canal Laurentino Lomas |

|

10 |

Canal 6 -KM 1.2 |

|

11 |

Canal 6 Laurentino KM 1.2 |

|

12 |

Río Paraná de las Palmas (INTA) |

|

13 |

Canal 6 |

|

14 |

-- |

|

15 |

-- |

|

16 |

Arroyo la plantadora |

|

17 |

Río Paraná de las Palmas. KM 82 |

|

18 |

-- |

|

19 |

-- |

|

20 |

Paraná - Puerto |

|

21 |

Río Paraná de las Palmas |

|

22 |

-- |

Fuente: elaboración propia

Reconocimiento de las Especies de Fauna y su Uso

Comunidad educativa del Paraje La Granja

Se muestran las variables indagadas a través de las entrevistas, en el área de islas de la comunidad educativa del Paraje La Granja. Los valores numéricos representan el porcentaje de referencia. El 95.45% de los encuestados respondió que reconoce alguna especie de las propuestas en las encuestas. El porcentaje de referencia al Coipo es del 45.45%. En cuanto al reconocimiento de las especies usadas, los entrevistados responden, con un mismo porcentaje de 86.36%, que reconocen al carpincho y al lobito de río, lo mismo ocurre con el Ciervo de los pantanos y la yarará que son reconocidas en un 77.27%, respectivamente. En cuanto al uso, el 50 % afirma que el mismo es alimenticio.

Zona de islas (Día del Isleño)

Se muestran las variables indagadas a través de las entrevistas, durante el Día del Isleño. Los valores numéricos representan el porcentaje de referencia (%): la cantidad de veces que los entrevistados enuncian a dicha variable (Tabla 2).

Tabla 2. Variables indagadas a través de las entrevistas correspondientes al Día del Isleño. Los valores numéricos representan al porcentaje de referencia (%). (-) No fue enunciado

|

PREGUNTAS |

Porcentaje de referencia (%) |

|

¿Usa animales silvestres? |

Día del Isleño |

|

Si |

17 |

|

No |

83 |

|

¿Qué animales usa? |

|

|

liebre |

- |

|

cuis |

- |

|

aves |

- |

|

coipos |

11.11 |

|

ciervos |

- |

|

carpinchos |

5.56 |

|

peces |

- |

|

abejas |

5.56 |

|

no usan animales |

77.78 |

|

¿Usó animales silvestres? |

|

|

Si |

50 |

|

No |

50 |

|

No contesta |

0 |

|

¿Cuáles? |

|

|

aves |

|

|

carpincho |

30.77 |

|

coipo |

30.77 |

|

peces |

15.38 |

|

ciervo |

7.69 |

|

jabalí |

7.69 |

|

lobito de río |

7.69 |

|

¿Sabe qué animales se usan en la zona? |

|

|

Si |

94 |

|

No |

6 |

|

¿Cuáles? |

|

|

carpincho |

39 |

|

coipo |

28 |

|

peces |

11 |

|

ciervos |

6 |

|

aves |

- |

|

ranas |

- |

|

cuis |

- |

|

lagartos |

- |

|

liebre |

- |

|

tortuga |

- |

|

¿Para qué se usan? |

|

|

alimento |

53.33 |

|

mascota |

20 |

|

comercio |

13.33 |

|

otros usos |

10 |

|

deportivo |

3.33 |

|

adorno |

0 |

|

medicinal |

0 |

|

¿Qué parte del animal se utiliza? |

|

|

carne |

65 |

|

cuero |

25 |

|

¿Con qué frecuencia lo cazan? |

|

|

mensual |

31 |

|

semanal |

13 |

|

diaria |

13 |

|

¿En qué época del año? |

|

|

primavera |

23 |

|

verano |

23 |

|

otoño |

13 |

|

invierno |

16 |

|

¿Hay más o menos que antes? |

|

|

más |

11 |

|

menos |

50 |

|

no contesta |

28 |

Fuente: elaboración propia

Discusión

El proyecto se pudo implementar exitosamente en el territorio y tuvo muy buena respuesta por parte de los pobladores locales. Participaron de los talleres de devolución de las encuestas y de las actividades generadas en las escuelas alrededor de este tema. Los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas que participaron de la implementación de las encuestas manifestaron que esta actividad les había permitido poner en práctica contenidos y herramientas aprendidas en las materias de formación de grado en el área de Ecología de la carrera de Ciencias Biológicas de la FCEN de la Universidad de Buenos Aires. Los docentes de las instituciones educativas que participaron de las actividades rescatan mucho la planificación en conjunto, la implementación de las encuestas en la comunidad educativa y la comunicación constante y continua. Es decir, valoran que el proyecto tuviera continuidad en su implementación en el territorio.

Los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a la comunidad educativa del Paraje La Granja en la zona de islas, nos permiten mencionar que la mayoría de los pobladores reconoce especies como el coipo (M. coypus) y el carpincho (H. hydrochaeris) las cuales tienen importancia como recurso peletero y su carne como alimento; esto coincide fuertemente con que el 50% de los entrevistados afirma que el uso es el alimenticio y nos lleva a proponer que la fauna silvestre en esta comunidad tiene una importancia como tal recurso alimenticio. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Quintana y Bó (1992).

Cruz y Courtalon (2017) proponen que para los pobladores que practican la cacería, los mamíferos son los animales más importantes y los que así representan un valor de uso. Se destaca el coipo, para el que la principal técnica de captura descrita por los entrevistados es la trampa por cepo, que no tendría un efecto selectivo importante sobre la proporción de sexos. Por ello resulta una técnica sustentable que permite mantener el recurso en el tiempo (Bo et al., 2010; Courtalon et al., 2015). El carpincho es una especie muy utilizada en toda su área de distribución. Es uno de los mamíferos más llamativos de los humedales argentinos, además de ser escasamente estudiado en el medio silvestre en el país. Aunque según los entrevistados en el presente estudio del carpincho se aprovecha todo, en la actualidad el principal subproducto utilizado es la piel. La caza de esta especie está prohibida para la provincia de Buenos Aires, pero en el área de estudio se lleva a cabo, por lo que aún se deben sentar las bases para su uso sustentable.

El resultado final de las entrevistas realizadas en la isla a los pobladores locales en general universo que se reflejó en el Día del Isleño nos permite proponer que, además del coipo (M. coypus) y el carpincho (H. hydrochaeris), se realiza un uso de las abejas (Apis sp.) en variedad de emprendimientos de apicultores de la zona que forman parte, además, de la actividad comercial de la misma. Muchas de las especies que se indican como “usadas en la zona” por los entrevistados (peces, carpinchos (H. hydrochaeris), ciervos (B. dichotomus) y coipo (M.coypus)), en ambas áreas relevadas, concuerdan con estudios previos realizados en estas zonas (Quintana et al., 1992; Cruz y Courtalon, 2017; Cassini et al., 2019 y Courtalon et al., 2019). El tipo de uso de la fauna que más relevancia se observa es la categoría de alimento, no pudiéndose distinguir si el uso se realiza como complemento a la economía familiar, si es el resultado de factores socioculturales o una mezcla de ambos; sería importante poder diferenciar estas fuentes causales en estudios futuros. En segundo lugar, se menciona la categoría mascota, algo muy frecuente que ocurra en esta zona. Sólo es más relevante para el área continental la categoría comercio, que podría funcionar como complementaria a la economía formal. Estos resultados concuerdan con lo relevado para el área de continente por Cruz y Courtalon (2017).

A modo de conclusión quisiéramos plantear que el uso de los recursos naturales y puntualmente la fauna, en el área de estudio y de acuerdo con todos los elementos planteados a lo largo de este trabajo, es el resultado de factores históricos, sociales y económicos, por lo que es importante conocer cuáles son las especies que están presentes en la zona y el uso de la fauna que realizan los pobladores en la actualidad. Esta información permitiría el desarrollo de futuras intervenciones de extensión universitarias como las implementadas por el Proyecto Humedales y Fauna.

Referencias

Abba, M. &Cassini M. (2010). A comparison of two methods for acquiring ecological data on armadillos from Argentinean pampas: fieldwork vs interviews. Interciencia 35, 450-454.

Álvarez, M. C. y Heider, G. (2019). Conocimiento tradicional y sus implicancias para la caza de jabalí y ñandú en comunidades campesinas del sur de la provincia de San Luis, Argentina. Etnobiología 17(1), 5-17. ISSNe 2448-8151 • ISSN 1665-2703

Benzaquén, L., D. E. Blanco., Bó R. F., Kandus P., Lingua G. F., Minotti P., Quintana R. D., Sverlij S. y Vidal L. (2013). Inventario de los humedales de Argentina: Sistemas de paisajes de humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Argentina.

Brinson, M. (1993). A Hydrogeomorphic

Classification for Wetlands. U.S. Army Corps of Engineers, Waterways

Experiment Station, Vicksburg, MS, USA. Technical Report

https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs143_010784.pdf

(verificado 13 de junio de 2023)

Cassini, M. H. y Túnez J. I. (2019). Situación ambiental del Bajo Delta del Paraná: ¿Qué opinan los pobladores? Ecología austral, 29(3). 296-305. https://doi.org/10.25260/EA.19.29.3.0.799

Courtalon, P., Bó R., Spina F., Jiménez N., Cantil L.& Fernández R., Porini G. (2015). Reproductive ecology of coypu (Myocastor coypus) in the Middle Delta of the Paraná River Argentina. Brazilian Journal of Biology 75. 30-38.

Courtalon, P., Gerardo G. y Ciotek L. (2019). Relevamiento sociodemográfico del aprovechamiento de la fauna íctica en la cuenca inferior del río Luján. Biología Acuática 33. https://doi.org/10.24215/16684869e002

Cruz, D. y Courtalon P. (2017). Percepciones y referencias acerca del uso de fauna por la comunidad aledaña a la Reserva Natural Otamendi, Campana, Argentina. Ecología Austral 27. 242-251. https://doi.org/10.25260/EA.17.27.2.0.311

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, CSEAM. (2015) Cuadernos de Extensión.

DGCyE. (2006). Ubicación geográfica de muelles, recorridos de alumnos y ubicación de establecimientos educativos estatales de las islas del Delta de la Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Subsecretaría de Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Freire, P. (2005). Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI, México.

Galafassi, G. (2011). Sistemas productivos, actores sociales y manejo del ambiente en el bajo delta insular del Río Paraná. En: Quintana, R., S. Malzof., M. V. Villar., P. Saccone y E. Astrada El patrimonio natural y cultural del Bajo Delta Insular. Bases para su conservación y uso sustentable. (p. 160-177). Buenos aires: Aprendelta.

Guber, R. (2005). El salvaje metropolitano. Paidós, Buenos Aires.

Kandus, P., Quintana R. D. y Bó R. F. (2006). Patrones de paisaje y biodiversidad del Bajo Delta del Río Paraná. Pablo Casamajor Ediciones, Buenos Aires, Argentina.

Kandus, P., Morandeira N., Schivo F. 2010. Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Humedales del Delta del Paraná. Fundación Humedales / Wetlands International. Buenos Aires. Argentina.

Manzano-García, J. y Martínez G. J. (2017). Percepción de la fauna silvestre en áreas protegidas de la provincia de Córdoba, Argentina: un enfoque etnozoológico. Etnobiología 15(2). 32-45.

Monroy-Vilchis, O., Cabrera L., Suárez P., Zarco-González M. M., Rodríguez-Soto C. y Urios V. (2008). Uso tradicional de vertebrados silvestres en la Sierra Nanchititla, México. Interciencia 33. 308-313.

Pautasso, A. (2003). Aprovechamiento de la fauna silvestre por pobladores rurales en la fracción norte de los bajos submeridionales de la provincia de Santa Fe, Argentina. Comunicación del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” 8(2).1-66.

Quintana, R. D., Bó R. F., Merler J.,Minotti P. y Málvarez A. I. (1992). Situación y uso de la fauna silvestre en la región del Bajo Delta del Río Paraná, Argentina. IHERINGIA, Série Zoología 73: 13-33.

Rosato, A. (1988). Ganadería, pesca y caza en el Delta Bonaerense. Desarrollo Económico 108:607-627. https://doi.org/ 10.2307/3467081.

Tejada, R., Chao E., H. Gómez H., Painter R. E. L. y Wallace R. B. (2006). Evaluación sobre el uso de la fauna silvestre en la Tierra Comunitaria de Origen Tacana, Bolivia. Ecología en Bolivia 41. 138-148.

Vilá, B. (2014). Una aproximación a la etnozoología de los camélidos andinos. Etnoecológica 10(5). 43-58.

Paula Courtalon. Dra. en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires Docente Investigador del Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA-CONICET).

Gabriela Gerardo. Estudiante de 5to año de la Licenciatura en Biología (FCEN-UBA). Extensionista del Proyecto Humedales y Fauna.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons “Atribución - No Comercial - Compartir Igual CC BY-NC-SA”